[聚焦·多地高温]高温考验 政府责任“转”起来

国务院办公厅发出通知要求做好当前高温干旱防御应对工作

新华网北京8月5日电 据中国政府网消息,国务院办公厅日前发出通知,要求做好当前高温干旱防御应对工作。

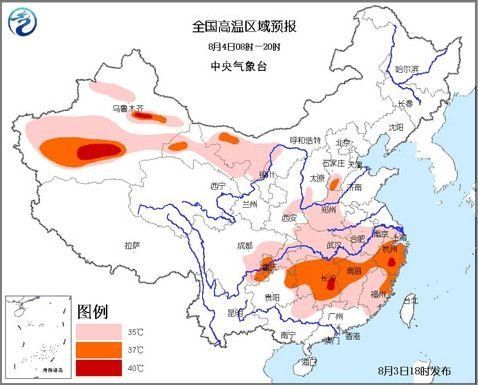

通知指出,7月以来,南方地区出现大范围持续性高温晴热天气,多地气温突破当地历史记录,长江中下游和西南东部部分地区旱情迅速发展。高温干旱给部分地区农业生产和群众生活带来严重影响,造成局部地块粮食减产甚至绝收,特别是旱区部分群众出现饮水困难。据气象部门预测,江南地区和西南地区东部的高温少雨天气将持续到8月中旬,局地最高气温仍将达到40至41摄氏度,高温热害及干旱的影响将进一步加剧。

通知强调,党中央、国务院对此高度重视。为进一步做好当前高温干旱防御应对工作,最大限度地减轻影响和损失,保障受灾地区正常生产生活秩序,通知提出七点要求:一要高度重视当前高温干旱防御应对工作,二要全力保障正常生产生活秩序和饮水安全,三要切实强化旱情监测和水源科学调度,四要全面加强技术指导和物资资金支持,五要切实提高抗旱减灾基础能力,六要进一步强化统一指挥和协调配合,七要防止旱涝急转,切实抓好防汛抗洪工作。

通知同时要求,各有关地区将高温干旱防御应对工作落实情况于8月7日前报国家防总办公室。

国家卫生计生委日前发出通知,要求各地做好高温天气医疗卫生服务工作。

通知要求各级各类医疗卫生机构加强门诊、急诊管理,优化服务流程,缩短患者等候时间,门诊、急诊量大的医疗卫生机构要做好患者的疏导和管理,为患者提供适宜的诊疗环境。要强化高温中暑患者的医疗救治工作,加强技术力量,合理安排人员,畅通绿色通道,严格执行首诊负责制。各级紧急医疗救援中心(急救中心)要做好院前急救的各项准备工作,保证迅速出诊,妥善做好患者救治和转运。

通知要求,广泛宣传预防高温中暑和预防因高温诱发其他疾病的知识,切实提高公众防范意识和自救互救能力。要按照《高温中暑事件卫生应急预案》,切实做好高温中暑病例监测、报告和高温中暑事件卫生应急准备工作。一旦接到高温中暑事件报告,要及时采取卫生应急处置措施,科学、有效应对。

极端高温天气首先考验政策法规的完善。新版《防暑降温措施管理办法》已经出台,并对高温天气下的各项劳动保护作出明确规定。例如,其中第八条规定:“日最高气温达到37℃以上、40℃以下时,用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时,连续作业时间不得超过国家规定,且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业。”但在现实中,哪些政府部门该履行哪些职责、采取哪些措施,仍然显得不够清晰和明确,就从根本上制约了法规实施的效力。

极端高温天气也考验政策实施的公平性。前不久,有媒体报道了“武汉部分公务员工作时间调整至6小时”,引起舆论一片哗然。极端高温天气下,缩短上班时间,本是一项关怀职工的正确举措,却引来一片批评之声,究其原因,正是因为政策在实施过程中存在公平性不足的问题。现实中,一些机关事业单位和大型企业,职工享受高温补贴的比例高,而在一些本应得到更多关怀的建筑、环卫等领域,不少职工不仅享受不到高温假期,甚至不知高温补贴为何物。

极端高温天气还考验政府的应急能力。今年初,国务院曾专门下发通知,要求做好城市排水防涝工作,并给出明确的时间表,力争用10年左右建成较为完善的城市排水防涝工程体系。而促成这一规定出来的,正是近些年城市多发的内涝。对于城市内涝,我们既有深刻的教训,同时也积累了解决问题的成功经验。面对极端高温考验,我们应该从城市面对内涝中吸取经验,同时也要尽力避免不必要的损失。

热!热!热!7月以来,我国多地出现35℃以上持续高温天气,多地拉响了高温红色或橙色警报。记者近日深入街头巷尾、建筑工地等场所,感受高温给人们生活带来的影响。

尽管热浪滚滚,户外仍有许多人坚守在自己的岗位上。30日15时许,记者来到北京一交叉路口,见到辅警孙小涛正在维持道路交通秩序,烈日炎炎下,他边工作边擦着汗,一身衣服被汗水湿透了。“这几天都比较热,最热时是下午两三点钟,地面温度超过40摄氏度。”孙小涛告诉记者,不管是戴墨镜、口罩,还是用单位发的防暑降温用品,都起不了什么作用了,每天工作6个半小时,衣服是湿了干、干了湿。

今年夏天以来,多个城市气温一路走高。酷热的天气里,建筑工人能领到属于自己的那一份高温津贴吗?记者奔赴多个正处高温酷暑的城市进行了调查。然而,谈起高温津贴,多数负责人并不愿多说。许多高温下的一线劳动者也并未享受到高温津贴。

高温津贴成传说,不是我们第一次遇到,有关部门的高调表态,我们也只是听听罢了,但高温作业人员无法与津贴“亲密接触”的尴尬,却让我们感到无奈和伤感,因为这种事情年年上演,而高温津贴成传说年年只是一种“新闻消费品”,无法成为公众权利的象征。

7月30日,中国气象局局长郑国光签署重大气象灾害(高温)II级应急响应命令,这是我国有史以来启动的最高级别高温应急响应。

如此高温天气下,高温津贴发放不到位、高温时段不停止户外作业等现象屡见报端。但与之形成鲜明对照的是,多地人社、安监、工会等部门表示并没有收到相关“投诉”。“零投诉”是否意味着群众“都满意”?政府部门在保障劳动者高温权益方面是否真正尽了责?

专家指出,一线劳动者往往不清楚找谁投诉或者不敢投诉,相关政府部门和工会组织应多走进群众,深入企业、工地、厂矿等地方了解情况,主动关心高温下劳动者的权益,变坐等投诉为主动服务,发现和解决问题。专家建议,各省应结合具体情况,制定完备、具体的法律法规,加强保障高温权益的强制性。政府要对公益性户外岗位享受高温政策进行一定补贴,率先垂范。与此同时,相关职能部门要转变作风、深入一线了解情况,切实维护劳动者权益。

高温在本质上也是一种自然灾害,政府没有拿出防灾减灾的预警应急机制,没有对高温酷暑条件下单位和个人的生产生活或其他社会活动进行有效的监管和调节,导致的人身伤害甚至死亡,本质上也是一种安全事故。但现实的困境是,由于法律法规在这方面的规定还不够明确细致,导致政府和领导重视不够,往往就是坐在空调下对高温“空调”,高温灾害却年复一年地继续。

当下,正在进行群众路线教育实践活动,面对各地的“烧烤模式”,需要各级政府围绕为民务实清廉的要求,真正做到红红脸、出出汗。群众在哪里,党员干部就应该在哪里。高温之下,政府部门应该去户外施工场地体验监察,对无视高温作业人员权益的企业进行严肃查处,帮那些不能放假停工的单位想办法,只有这样,才能真正出出汗、才能体谅民之艰辛、才能落实群众路线。

气象局的高温应急响应,只是赛场上的一个信号弹。现在,信号弹已经发出,全社会都应该积极行动起来,政府要拿出可行的方案并监督实施,各单位要将防暑减灾提到自觉,舆论要鼓吹呐喊,司法部门要为那些权益受损者作主,卫生部门要做好应急准备,力所能及者要像抗震救灾一样伸出慈善援助之手……不要让气象局独自吆喝,全社会应一起共同度过高温的灾害天气,抒写人间温暖。

面对罕见高温,全社会可以做的地方还有很多。比如说,各类商家不应只想着借高温多卖防暑避暑品多赚钱,也可以把冷气开得更足、让场地更加开放,为市民纳凉提供方便;企业也可以加强生产调度,方便职工避暑降温,防止发生更多媒体已经报道的职工中暑身亡之类悲剧;医院也可以针对高温特殊情况,调整某些服务,更加方便患者就诊,等等。

更重要的是,罕见高温对民生造成巨大困扰,这也是一种严重的灾害,政府部门应该有更多积极作为。日前,中国气象局已经启动重大气象灾害(高温)Ⅱ级应急响应,这是有史以来气象部门启动的最高级别的高温应急响应。但这种应急响应对公众究竟意味着什么,人们其实还不太了解,况且应对高温不能只是气象部门的事情,各级政府部门可以做的显然还有更多。