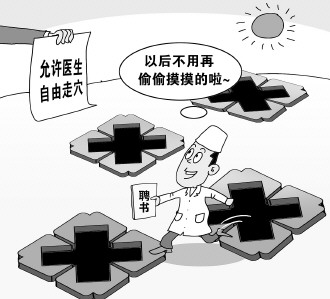

允许走穴仍然需要制度护航

朱慧卿/画

深圳拟允许医生自由“走穴”,不需经过原单位同意,执业地点数量不限。近日,深圳市卫人委正式将《深圳市医师多点自由执业实施细则》报送给广东省卫生厅,这个实施细则一旦获批,深圳具有中级技术职务的医师就可以自由“走穴”,无须原单位同意,便可在深圳其他医疗机构执业(7月29日《北京晚报》)。

允许医生“走穴”,其善意初衷不言而喻,即充分释放医生资源,满足更多患者的需求,其指向也显而易见,解决“看病难”。如此审视,可知深圳拟允许医生自由“走穴”的善意初衷,这次已经直接进步到“无须原单位同意”的层面,进步不小、力度很大。不过,对于政策能否一步到位,解决“看病难”的问题,仍是有待审视的。

毕竟,医生头上的“紧箍咒”被松开了,但体制的“紧箍咒”仍然存在。换言之,由于“单位人”的身份,医生仍难逃出医院的“掌心”,医生“走穴”之路仍难言平坦。一方面,医院会以保证工作质量相要挟,毕竟医生是自己医院的“资源”,没有得到实在的好处不可能让其“共享”;另一方面,医院很可能以减少社保、福利待遇等无形要求限制医生“走穴”,不为别的,只因为“拿了医院的‘好处’再到其他医院去‘捞外快’,是很多公立医院都不愿意放医生去多点执业的一个原因”。

除此之外,一些现实的矛盾与问题仍有待研究。一者,“走穴”医生的社保、福利待遇等如何分担?如果由原医院一力承当,其必然不乐意,而如果分力承担,如何分配也需尽早研究对策;二者,医疗风险如何分担?由医生承担还是由第三方执业机构承担,亦或是共同承担?但无论何种方式,都必须厘清这背后的利益分配关系,不然,一牵扯到利益分配的问题,难免引发矛盾,也难免让医生“走穴”的正义性被消弭。

这意味着,医生走穴的善意仍需配套制度护航。如果风险承担机制、社保分担机制等未能及时出台的话,如果制度的障碍没有清除的话,那么医生“走穴”的制度,很可能沦为纸上画饼。

云南 杨燕明 读者