“微吐槽”易惹官司

微博成为百姓交流的新渠道。图为“微博义工”展示参加活动前收到的微博通知。 谢金根 摄

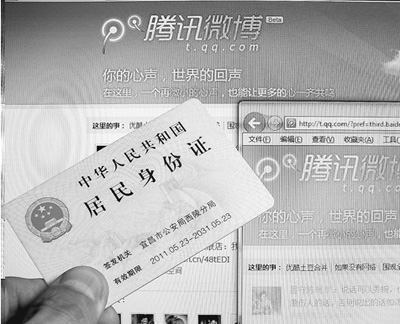

微博实名制认证。 刘君凤 摄

政务微博大量涌现,成为与民沟通的新桥梁。图为微博“平安北京”。 刘君凤 摄

国家保护能够识别公民个人身份和涉及公民个人隐私的电子信息。

任何组织和个人不得窃取或者以其他非法方式获取公民个人电子信息,不得出售或者非法向他人提供公民个人电子信息。

在微博、微信等“自媒体”普及的当下,常有网民借助这一便捷表达工具“吐槽”,宣泄对某事或他人的不满,通过微博谩骂、诽谤他人的情况也越来越多。指名道姓的辱骂给他人的工作和生活造成困扰,在网络世界也难免惹上官司。

新浪微博每天接到人身攻击投诉近400次

“你是婊子、与人假结婚、骗人钱财、欠债不还……”广西的谢某与妻子黄某离婚之后,因黄某的弟弟欠谢某5000元一直没还,遂通过微博等方式对黄某进行谩骂和人身攻击,不料却惹来了一场名誉权官司。今年5月10日,广西北流市人民法院审结了这起名誉权纠纷。

据法院介绍,自2012年8月起,黄某在微博、QQ空间上看到有关自己及其家人骗钱、偷钱、假结婚等诽谤信息。黄某百思不得其解,自己在日常生活中以诚待人,并没有与任何人结怨,何故遭来如此谩骂?后经查明,这些恶意谩骂信息来自其前夫谢某,两人曾是夫妻时,黄某的弟弟借了谢某5000元,双方离婚后一直未还,谢某为了泄恨才做出上述举动。

黄某一纸诉状将谢某告上法庭,认为谢某捏造事实,诋毁自己,严重侵害了自己的名誉权,要求停止名誉侵害,并赔偿精神损害抚慰金30000元,同时赔礼道歉。法院认为,被告的行为造成了严重后果,构成侵犯名誉权,对原告的身心造成了很大伤害。后经法官调解,被告停止了对原告及其家人名誉权的侵害,并就此事赔礼道歉,原告也同意替弟弟还钱。

根据新浪公布的数据,截至今年3月底,新浪微博的注册人数已达到5.36亿。新浪微博社区公约负责人胡亚东透露,新浪微博社区委员会自2012年5月28日成立以来,共接到涉及用户名誉权攻击的投诉14万次,平均每天接到投诉近400次。中国人民大学法学院教授张新宝认为,微博、微信等“自媒体”作为一个难以管控的网络空间,发生侵害名誉权等人格权的几率会更大一些,“传播信息的总量增加了,其中侵权性的信息在数量上也会相应增加。”

侵权范围广,认证较困难,证据易篡改,立法不完善

“有人想领养小白猫吗?有意者麻烦私信我。希望新主人不要因为它太调皮就不要它。”6月25日下午,贵州师范大学学生小滕本想通过新浪微博给捡来的流浪小猫找个“家”,不料这条本是出于好心的微博却招来了数千条指责和恶意人身攻击。

在小滕保存的微博页面截图上,笔者看到了“真是奇葩”、“你有人格缺陷吧”、“诅咒你”等侮辱性留言,不乏夹杂着脏口的恶意谩骂。小滕感到很委屈,“那些人连问都不问就打着爱猫的名义对我进行人身攻击,这些评论让我心惊胆战。” 小滕起初还通过私信向指责和谩骂她的人解释,后来因谩骂和指责声实在太多,她索性删掉了微博,改了昵称。

张新宝认为,名誉权受民法、刑法等法律的保护,同时也受言论表达自由和国家安全的制约,诽谤他人造成名誉侵害的,应当承担侵权责任;情节和后果严重的,则可能构成诽谤罪,应当承担刑事责任。

专家认为,微博、微信等“自媒体”的出现,一方面极大地方便了信息传播,但另一方面,受制于其传播快捷、传播范围广、用户庞大且匿名等特点,相对于传统的名誉权保护而言,微博上的名誉维权面临新的难题。

首先,微博侵权主体的身份难以确定和逐一追责。中国互联网协会信用评价中心法律顾问赵占领认为,“目前,我国对于微博采取的是后台实名制,如果侵权用户前台匿名,被侵权人若要维权,首先面临的困难就是难以弄清侵权人的真实身份。同时,基于微博的特点,转发、评论的侵权用户可能数量众多,被侵权人无法逐一追责。”小滕也说:“我并不清楚那些指责和攻击我的人是谁,我没有办法投诉他们。”

其次,侵权信息传播范围更广、对被侵权者伤害更大。广东华瑞兴律师事务所律师赖胜奇告诉笔者,微博侵犯名誉权不像传统的侵权行为那样受地域局限和交往圈子的束缚。“敏感的侵权信息一旦在微博上发出,经过几次转发推广后,其浏览人数和浏览量呈几何级数增长,短短几天就可以从默默无闻过渡到举世皆知,侵权范围较传统方式大大增加。”

再次,侵权证据容易篡改、灭失。根据民事诉讼法第六十四条规定的“谁主张,谁举证”原则,受害人需要对其名誉受侵害的事实举证。赵占领称,当侵权行为引起或可能引起纠纷时,侵权者可能会第一时间删除侵权内容甚至关闭微博,导致被侵权人难以及时保全证据,进而影响维权。

最后,我国有关网络名誉权保护的立法不完善,造成法院在司法实践中对网络名誉权保护不足。赖胜奇认为,一方面,民法通则和侵权责任法对网络名誉权侵权的行为模式没有规定,造成法官在审理网络名誉权侵权案件中,难以把握何种行为属于侵权行为;另一方面,我国法律在侵犯名誉权中的精神损害赔偿请求方面存在不足,缺乏赔偿标准,“这就容易导致同类网络名誉权侵权案件,判罚的赔偿数额相差悬殊,有的案件判决的赔偿数额仅500元,而同一类型的其他侵权案件则高达1万元,这严重影响了法律在人们心中的威信。”

推行网络实名制,加强运营商监管,提高用户维权意识

微时代,该如何保护微博用户的名誉权,使其免受人身攻击?当微博用户受到谩骂和诽谤时,如何便捷地维护自身权益?专家认为,还需从法治、运营商监管和微博用户自身等方面进行完善和规范。

在法治层面,张新宝主张全面推行网络实名制,建议采用前台和后台隔离等方法严格保护网民的个人信息,避免他人的侵害和滥用。赖胜奇认为,针对网络时代日新月异的发展变化,可以考虑通过司法解释以及相关的管理办法、条例等形式对网络生活中出现的侵权现象进行监管,以更好地维护网络发展环境。“从赔偿判罚标准和惩罚力度而言,亦可通过司法解释的形式对侵害人及网络运营商的赔偿标准作出规定,以避免司法实践中出现同类网络名誉侵权案的赔偿标准不相同的情况。”

从网络运营商的角度来看,张新宝认为,在发生微博名誉侵权时,网络运营商应当按照侵权责任法第三十六条的规定承担以下三种责任:一是网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任;二是网络用户利用网络服务实施侵权行为的,被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施;三是网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。胡亚东认为,微博运营商有义务和责任对微博秩序进行管理,一方面要保护微博用户说话的权利,另一方面还要保证其话语不伤害到其他用户的人格和名誉。

就微博用户自身而言,赵占领称,当微博用户名誉权受到非法侵害时,应及时通过网络截图等手段保存证据,同时要求微博服务商采取屏蔽、删除、断开链接等措施。此外,赵占领建议微博用户在发表言论时,应当尽可能地客观和理性,避免情绪化的语言及恶意的谩骂伤及他人。

王比学 于 珍