审计工作促进廉洁政府法治政府建设

编者按:近日,十二届全国人大常委会第三次会议听取国务院关于2012年中央决算的报告、国务院关于2012年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告等。审计在保护国有财产和公共资源、维护社会公平、建设社会主义法治国家进程中具有重要作用,通过审计报告唤醒各级官员的俭朴意识,审计工作有助于摈弃奢侈浪费、大手大脚不正之风,努力建设一个高效能、低成本的服务型、俭朴型政府,促进政府依法行政。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强17日在审计署考察并座谈。他强调,审计监督的法律地位是宪法确立的,要进一步强化审计工作,用“火眼金睛”看好国家钱财,确保公共资金节约、合理、有效使用,推进宏观调控政策落实和制度完善,为持续发展经济、不断改善民生、促进社会公正提供有力保障。

李克强指出,各级审计机关依法履行职责,对维护财经秩序、推动反腐倡廉,发挥了重要作用。希望广大审计干部继续忠于职守,敢于碰硬,依法履职,不断提高审计能力和水平。他要求各级政府加强对审计工作的领导,任何人都不得利用职权干预依法开展审计工作。

27日下午,审计署审计长、党组书记刘家义向全国人大常委会报告2012年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。刘家义表示,一些部门预算执行仍不到位,预算的约束力有待增强。

关于部门预算执行审计情况,刘家义表示,此次共审计58个中央部门,延伸审计317个所属单位;审计预算支出2742.78亿元,占这些部门预算支出总额的27%。审计结果表明,这些部门普遍建立了预算执行进度公示和预算核减机制,预算执行情况总体较好,其中55个部门公用经费控制在预算内,45个部门制定完善会议费、出国费等管理制度130多项。

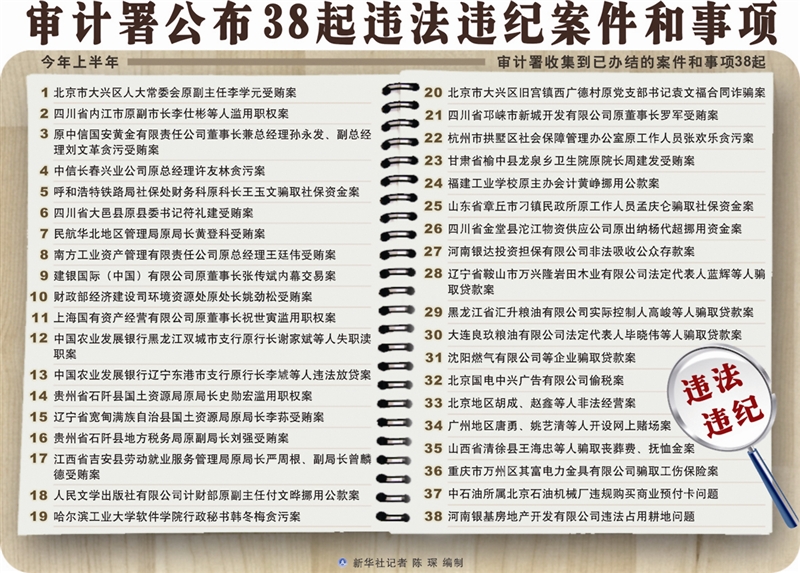

审计署审计长刘家义向全国人大常委会作2012年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告时透露,在审计中,发现并移送重大违法违规问题和经济犯罪案件线索175起,涉及630多人,有关部门正在依法立案查处。

利用权力设租寻租成为一些领域腐败犯罪新特点。这些案件涉众性强、利益链条长,多为窝案串案。利用权力设租寻租是其新特点之一,审计共发现此类案件21起,主要是在行政审批、工程建设、财政补贴、贷款发放、业务经营等过程中,一些公职人员通过违规插手招投标、协助“公关”甚至直接参与造假等方式,向特定关系企业或亲友输送利益。

只有发挥好审计对经济的“体检诊断”功能,及时发现风险隐患,才能更好地促进经济平稳健康发展。公众期待审计报告亮出一个法治政府。依法治国是我们国家的根本方略,依法治国的前提是依法治政,没有政府的法治化,就不会有国家的法治化。

近年来,审计机关坚持原则、敢于碰硬、不留情面、一查到底,依法揭露和查处政府部门、国有企业违法违规问题,让违法违规行为得到纠正,强化了政府部门和人员的遵纪守法观念。而审计工作报告制度、审计结果公告制度等则让审计监督与媒体监督、公众监督形成共振,汇成倒逼改革的强大声音。公开审计结果必然给政府带来压力和挑战,但恰恰是这种压力,加快了法治化政府建设的步伐。

十八大报告提出,要“健全中央和地方财力与事权相匹配的体制,完善促进基本公共服务均等化和主体功能区建设的公共财政体系”。从今年审计报告反映的问题和提出的意见看,财政体制运行中的矛盾和梗阻较为明显,财政体制改革迫在眉睫。

今年的审计报告,披露了18个省份地方财政运行和管理中的矛盾,分析了出现这些问题的体制机制原因,体现出这样的取向:审计工作不仅要在更高程度上满足公众对公共财政的知情权,更要在推进改革过程中发挥建设性作用。审计报告不应是一个简单的“问题集”,而应成为改革和发展的“催化剂”。要将现有问题连根拔起,更要揭风险、提建议,避免倾向性和苗头性问题转化为趋势性问题。只有这样,才能充分发挥好免疫系统的功能,促进经济健康、安全地运行。

【链接】审计工作报告透露财政体制改革信号

作为宪法赋予审计机关的重要职能,审计监督承载了公众对反腐败的殷切期望。人们愿意看到,每次审计工作报告都能掀起一场声势浩大的“审计风暴”,进而掀起一场摧枯拉朽般的“反腐风暴”。十二届全国人大已将反腐败立法确定为今后五年的立法重点,制定“反腐败法”(普通法)和修改完善相关专门法律有望提上立法日程。比照审计监督在国家权力监督体系中的重要地位,审计反腐也应当在国家反腐败制度体系中占有不可替代的重要地位。为此,需要制定相关法律和适时修改《审计法》、《预算法》等法律,进一步明确审计机关作为国家治理“免疫系统”的职能,强化审计机关在发现、移送腐败案件线索,督促职能部门和司法机关惩处腐败行为等方面的权力,巩固提升审计机关预防惩治腐败的权威性和公信力。

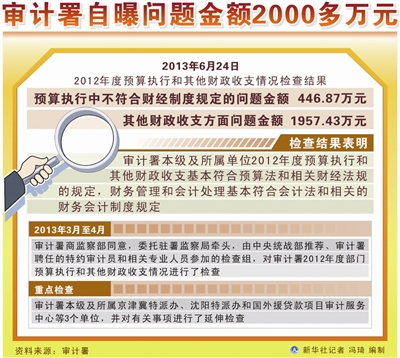

审计署24日公布了本部门2012年度预算执行和其他财政收支情况检查结果,自曝问题金额2000多万元。在舆论看来,审计署自揭家丑无疑是一个亮点,有勇气向公众坦白自身存在的问题,值得肯定。

对于财政资金使用,制度有规定,纪律有要求,中央还突出强调抓作风转变,审计监督只会加强,越来越严。外部约束不可少,加强自律同样紧要,要求别人做到的自己首先做到,要求别人不做的自己绝对不做,尤其是敢于亮短揭丑的举动应该推而广之。所有的公共部门和单位,都应该有这种自省自警的勇气,下决心、下重手改掉身上的积习弊病,用实际行动赢得公众认可和信任。

审计风暴往往雨过地皮干,并未真正转化为整改风暴、问责风暴。首先,整改结果缺乏有效监督和制度反思,导致审计出来的问题“亡羊不补牢”,体制后门和管理漏洞犹在,难以避免重蹈覆辙。其次,每次审计风暴之后,问责大多停留于内部整改,而非进一步的行政问责,或移送司法机关,追究法律责任。据统计分析,2003年至2007年,全国各级审计机关及派出机构移送给司法机关的案件,只有一半左右得到立案,其中2007年国家审计署及派出机构移送给司法机关的案件总共9件,只有1件立案。违规的高收益与低风险,使得一些部门和个人公然钻起了审计问责体系的漏洞,与审计部门打起了“擦边球”。

相比审计结果而言,“结果的结果”更重要,更有价值。只有穷追猛打,对审计问题落实情况及时跟踪,才能确保问题整改到位;只有举一反三,堵上预算执行体制的漏洞,才能避免在同一个地方两次跌倒;只有严肃问责,才能真正树立审计的威信,让部门和地方不敢再越雷池一步。