[组稿]新《劳动合同法》:保障权利 同工同酬

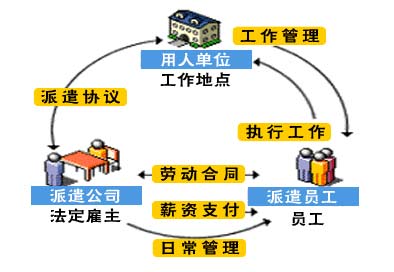

7月1日起,新修订的《劳动合同法》将正式实施。新政最大焦点,就是明确规定了“临时工”享有与用工单位“正式工”同工同酬的权利。此次修订法还“剑指”劳务派遣乱象,从劳务派遣公司准入门槛、被派遣劳务者薪酬以及劳务派遣范围等多方面着手,加大监管力度。

新政明确了“临时工”享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。新的《劳动合同法》规定,“用工单位应当按照同工同酬原则,对被派遣劳动者与本单位同类岗位的劳动者实行相同的劳动报酬分配办法。用工单位无同类岗位劳动者的,参照用工单位所在地相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。”

控制劳务派遣用工数量

新《劳动合同法》规定,用人单位不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者;并应严格控制劳务派遣用工数量,不得超过其用工总量的一定比例;并且不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议。

修改决定明确了“临时性、辅助性、替代性”的含义,即临时性工作岗位是指存续时间不超过6个月的岗位;辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位;替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内,可以由其他劳动者替代工作的岗位。

过去,由于劳动合同法对劳务派遣单位设立的市场准入“门槛”过低,只要求“依照公司法的有关规定设立,注册资本不得少于50万元”,没有赋予劳动行政部门有效监管手段,导致劳动合同法实施以来一些不具备经营能力的劳务派遣单位甚至“皮包”公司进入派遣行业,侵害了被派遣劳动者的合法权益。

为了纠正这些问题,第十一届全国人大常委会借鉴一些市场经济国家的做法,决定对经营劳务派遣业务实行行政许可,并对取得许可的条件作了具体规定,人社部为此制定了实施办法。今后,人社部负责对全国的劳务派遣行政许可工作进行监督指导,县级以上地方人社部门负责实施本行政区域内的劳务派遣行政许可。

相关:【劳动合同法】派遣工的春天 中国拟立法加强劳务派遣监督要求签劳动合同

2012年12月28日,第十一届全国人大常委会第三十次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国劳动合同法〉的决定》明确规定,“经营劳务派遣业务,应当向劳动行政部门依法申请行政许可。”为贯彻落实法律要求,规范劳务派遣行政许可实施工作,人力资源社会保障部制定下发了《劳务派遣行政许可实施办法》(以下简称实施办法)。日前,记者就有关问题专门采访了人力资源社会保障部劳动关系司主要负责同志。

中国劳动学会副会长兼薪酬专业委员会会长苏海南:劳动者应积极维权

公众对于同工同酬是满怀期待的,但是,新修订的《劳动合同法》究竟能给同工同酬带来什么,恐怕大家的心里都没有底。其实,同工同酬在《劳动法》和原来的《劳动合同法》里都有明确规定,但是一直没有得到真正落实;这次,新修订的《劳动合同法》重新给劳动者带来了希望,劳务派遣工自己也要自我维权。首先你到这个用工单位了不了解用工单位用什么样的工资制度对你进行分配,这个制度跟那些无固定期限和长期合同工有区别还是没区别。特别是在同岗位、同样劳动任务、同样劳动技能要求、同样劳动贡献的基础上拿的报酬还有没有落差,发现这些问题也可以自我维权。

人民网:“同工同酬”的理想如何走进现实

要让被派遣劳动者“同工同酬”真正在现实中兑现,需要的更是减少“同工不同酬”的生存空间。换言之,法律规定上要对此作出严格的限制来。但是纵观新法,它更多地是在重申和确立被派遣劳动者“同工同酬”的理念,在法律层面上做出的限定并不多。还要看监管部门如何将其细化,这就不能不提到劳动保障部门与工会的作用。如何最大程度地发现“同工不同酬”现象,并迅速跟进纠偏,将成为新版《劳动合同法》实施后这些部门面临的考验。

北京晨报:同工同酬还临时工尊严

基于此,新修订的《劳动合同法》要求被派遣劳动者应享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利,虽然有些来得过晚,但就算是迟来的“同工同酬”,也同样值得期待。劳动者的薪酬,除了特定领域外,就是要抛开身份标签,按岗位不同、奉献多少论薪酬待遇,这不仅仅是关系职工核心经济利益的问题,也是关系社会稳定的问题,更是关系社会公平正义的核心问题。我们深深期待,新修订的《劳动合同法》,能够从体制上真正消除身份差别,深化收入分配制度改革,理顺收入分配关系,处理好效率和公平的关系,让同工同酬从梦想变为现实。

大河网:劳动合同法需要完善更需要落实

劳动保护靠两种方式,一是法律制度,二是劳动争取。只有劳动保护两种方式齐头并进的时候,劳动者的权益才能够得到真正的维护。可现实中,我们重制度完善,轻劳动争取,这正是一些劳动保护制度无法落实的根本原因。现在要做的是,一方面要完善相关法律制度,另一方面允许和支持劳动者通过协商、谈判,甚至“散步”等方式争取权益,而不是把什么事情都往影响稳定上靠。只有劳动者争取自身权益的空间大了,相关的劳动保护法律制度才能够真正落实。