[讲述]信访民警:用真诚传递法治的“温度”

文/记者 李霞 图/记者 王昕

背景

公安信访工作是公安机关密切联系群众的一条纽带,是公安工作接受群众监督的重要渠道。随着我国法治建设的不断完善,群众的民主法制意识愈渐增强,公安信访工作的担子也越来越重,社会关注度逐年上升。

提起信访民警,人们往往会首先想到一个词——“婆婆妈妈”,因为他们的工作大部分时间是接听上访电话、接待上访群众,听他们的诉求,为他们作法律政策解释,帮助协调解决他们提出的问题。因此,很多怀揣英雄梦进入公安队伍的民警都不愿意从事信访工作,觉得这里没有当警察应经历的轰轰烈烈。然而,这样一个默默无闻的岗位,却最能了解群众的疾苦、最接地气。

当走近信访民警,记者感受最突出的是真诚,每一天,他们都以平和的心态、真诚的态度,源源不断地传递着法治的“温度”。

人物档案

黄伟:36岁,湖北省公安厅信访处接访民警。

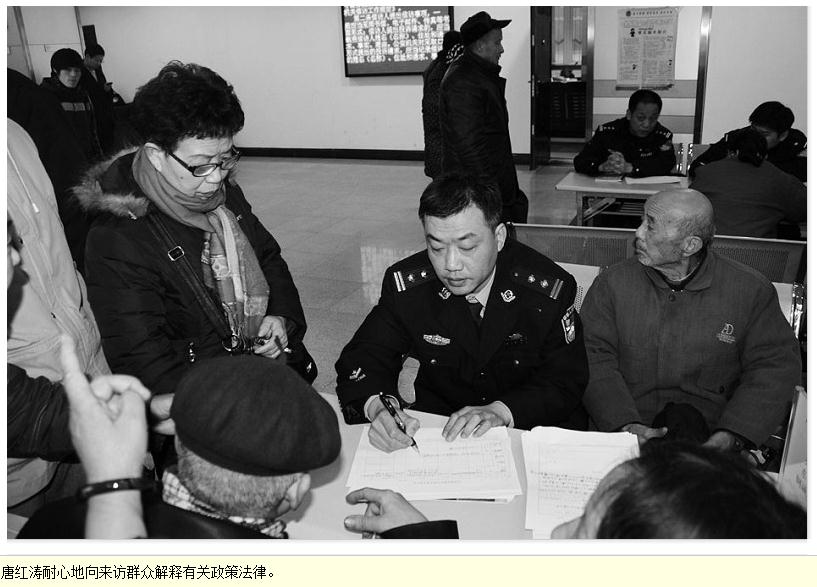

唐红涛:44岁,武汉市公安局办公室(信访办)副科长。

上访者“能文能武”,必须解开他们心里的疙瘩

“我就像沙僧,虽没有很多降妖除魔的本领,但愿意任劳任怨、吃苦耐劳。”

【画外音】无论是哪个层级的公安机关,信访接待往往是最“热闹”的窗口单位,信访民警每天与来访群众面对面,一方面要承受日复一日的“疲劳轰炸”;另一方面,要努力协调解决一个个棘手的信访问题。信访民警既要当群众工作的专家,又要成为通晓各项公安业务的杂家,工作平凡琐碎,又难见成绩,所以一般人不愿意干。

记者:听说您是主动要求到信访接待岗位来的?为什么愿意来这样一个一般人不愿意来的岗位?

黄伟:我有过15年的军旅生涯,过去一直从事空军机务工作,这项工作要求人做事要细,多年的磨炼养成了认真、细致、冷静的性子,感觉挺适合干信访工作的。另外,我出生在农村,愿意跟老百姓打交道,能为他们排忧解难,我很高兴。《西游记》里有师徒4人,我就像那个沙僧,虽没有很多降妖除魔的本领,不能成就一番伟业,但愿意任劳任怨、吃苦耐劳。

记者:信访民警的工作职责是什么?日常事务都有哪些?

黄伟:我们的工作职责就是倾听群众的诉求,包括信件、来电和来访等,然后做出判断,属于公安机关管辖范畴的,按程序和分工转交有关部门(警种)办理、交下级公安机关办理或者自行办理,不属于公安职责范畴的,也要做好解释工作,比如为什么不归公安机关管辖、依据是什么等等。我们会把每一位来访者登记的信息录入系统,这样做的目的,一是可以跟踪办理情况,二是自存备查。

记者:刚从事信访工作时,都遇到了哪些困难?

黄伟:记得那时基本上没按时下过班,因为之前没从事过公安工作,对公安业务和法律知识不熟,导致解释工作进行得很不顺利,经常会花费很长时间接待一位上访者,工作效率不高。发现问题后,我就想方设法学,自己买法律书籍学习,向前辈们请教,情况逐渐有所好转。当有一天下班时,我接待完所有的上访者,自己都感觉很惊讶。

与黄伟不同,武汉市公安局信访办的唐红涛已经当了11年的信访民警,经验更丰富。像绝大多数信访民警一样,唐红涛也是“半路出家”,他之前是一名刑警。

记者:转行做信访民警时,有无心理落差?是怎么调整的?

唐红涛:说心里话,刚开始的时候心里感觉很失落,觉得在这个岗位上无法实现梦想。后来,随着跟群众接触得越来越多,心理上很快就调整过来了。因为我依然从事的是公安工作,只是角色转换而已,工作性质并没改变,都是服务群众。

记者:之前的刑警经历对信访工作有帮助么?

唐红涛:有。办案过程包括从受理案件开始一直到移送起诉,10多年的工作积累了一些法律知识,虽然还不够,但也算是有一些基础,工作时会经常用到。

记者:觉得信访工作与之前从事的工作有什么不同?

唐红涛:与其他警种相比,公安信访工作涉及业务面、知识面更广;这是一份很“操心”的工作,上访者“能文能武”,情绪激动起来甚至有撞墙的、喝药的等等,我们必须把问题解释清楚,解开他们心里的疙瘩,打消他们不好的念头;说的话比原来多很多,信访工作作息没准点,经常是一天下来声嘶力竭;责任重大,我们代表着公安机关的形象,为群众排忧解难是最终目的。

【画外音】近几年,信访民警的队伍逐步壮大,还有很多地方采取让民警到信访接待点轮流锻炼的举措,这样做的目的就是让民警增进与群众的感情、了解社情民意、全面熟悉公安业务。通过走访,记者了解到,很多信访民警之前从事的都是与信访关联不大的工作,刚来到这个岗位时,都会有很多不适应,但随着和老百姓打交道次数的增多,他们的状态很快就调整过来,因为通过信访工作,他们的心跟老百姓贴得更近。

不是每一起信访案件都得“白衬衣”出面解决

“需要我们信访民警苦口婆心地摆事实、讲法律、做比较。”

【画外音】在湖北省公安厅西院大门的右侧,有个不太起眼的2层小楼,小楼一层有一个房间的大门对外敞开,还未走进大门就能听见从里面传出一阵吵闹声,还夹杂着哭声。走进大门,房间被接待窗口隔成里外两间,外面很宽敞,有办公桌和很多椅子,里面则显得有些局促,被办公桌、电脑、文件柜等塞得满满当当。这里是湖北省公安厅信访接待室,是全国众多公安信访接待点的一个缩影。

接访民警黄伟正在与一名同事接待上访群众,另一名同事则坐在电脑前录入《来访群众登记表》上的信息。

这里每天几乎都上演着雷同的“剧目”,有悲情的、激愤的、蛮横的,甚至是歇斯底里的。

记者:现在,许多人对信访的感受十分复杂。“信访不信法,信官不信访”的现象十分普遍。对此,你怎么看?

黄伟:确实有的群众存在这样的想法,他们认为法院的“门槛”相对要高,走法律程序,周期长而且要收取一定的费用,而信访的门槛相对低得多。还有些上访群众迷信 “白衬衣”(指高级警官),总觉得只要见到了“白衬衣”,问题就能解决,让人哭笑不得。我们反复解释,所有上访都得走正规程序,不是每一起都得由“白衬衣”亲自解决,也不是只要见到“白衬衣”就能解决。

记者:还有人觉得“小闹不解决,大闹大解决,不闹不解决”。对此,你又怎么看?

黄伟:现在,信息传播渠道多、速度快,跟信访沾边的消息又很容易引起人们的注意。比如,一名上访群众经过多次上访,最终问题得以解决,获得相应赔偿。这个消息会很快传播开来,其他的上访群众来访时会问,某某某的事情能解决,为什么我的问题解决不了?是不是因为我没闹?

其实,这些上访群众只看到了圆满解决的结果,而没有分析过程,别人的问题和自己的有没有可比性,为什么别人的问题能解决,而自己的不行。这时候,就需要我们信访民警进行苦口婆心的劝导,摆事实、讲法律、做比较,难度会比没有参照的大很多,因为上访群众觉得别人的成功增加了自信的砝码,想法更难被转变。

记者:做解释的过程也是个普法的过程。

黄伟:是的。有很大一部分上访群众文化水平不高,有的连表格上的基本内容都填不了,更不要说跟他们讲法律了。这时候,信访民警就充当一个翻译的角色,将严谨、专业的法律条文翻译成最通俗易懂的话,再加上举例说明、讲道理,让上访群众容易理解、接受。

记者:听说有的上访群众也钻研法律、政策,成了半个“专家”,在接访时你们有无“棋逢对手”的感觉?

黄伟:确实遇到过类似情况,记得有一次,一位上访者是带着律师来的。这些上访者会把涉及到他的问题的相关法律、法规、政策研究得相当透彻,说的道理比我们说得深。这时候,我们就需要及时给自己 “充电”,认真分析情况,找出问题的关键所在,不能因为对方言之凿凿就盲目给出结论,要稳住情绪,冷静地分析每个环节,有理有据地做出正确判断。

对于相同的问题,唐红涛的回答却有些出乎记者的预料。

唐红涛:我很喜欢这种上访者,与“高手”切磋会提高得更快嘛。这些上访者已经把某个领域的相关法律规定搞得很清楚了,就是半个“专家”,在某些方面肯定比我们懂得多,我们可以从他们那里学到很多新知识。

记者:“技不如人”,不会觉得没面子吗?

唐红涛:当然不会,我们的工作是为了帮上访群众解决问题。信访问题五花八门、涉及面很广,我们不是法律专家,肯定会有不知道或不熟悉的地方,这些都不要紧。我们可以去找、去学,然后跟上访者一起分析判断。换个角度理解,正是因为他们对某一方面的专注,才迫使我们去专注,使我们能够积累更多的法律知识和工作经验,对未来工作大有裨益。对我们来说,这是一种推动力。

文/记者 李霞 图/记者 王昕

朱老汉的骂声和敲锣次数越来越少

“上访者心中有怨气,我们说出的话要让他们听着舒服。”

【画外音】黄伟和唐红涛讲述了几个给他们留下深刻印象的故事:当面对儿子被害、凶手在逃多年、孤立无助的老妈妈时,当面对因非法集资受害、由200余人组成的上访团时,当面对被打成重伤、无钱医治、索赔未果的受害人时……信访民警们用耐心、真诚和公正,赢得了上访群众的理解和信任。虽然接访故事中的很多细节和画面被他们轻描淡写忽略过去,但记者依然能够感受到,在这每一个故事背后,信访民警的辛勤付出。

记者:对于“有理访”和“无理访”是如何区别对待的?

黄伟:对于“有理访”,我们按程序先进行登记,属于公安机关管辖范畴的或交办或转送或自查,遇重大突发情况的随时向上级汇报;不属于公安机关管辖范畴的,解释清楚具体原因,应该归哪里,力所能及地帮助上访群众,给他们指引到正确的方向上。对于 “无理访”,我们只能不厌其烦、心平气和地劝导,努力化解矛盾。

记者:有没有让你记忆特别深刻的事情?

黄伟:平时,见多了吵的、闹的、哭的、喊的,要说起印象最深刻的,是我接待一位85岁老汉朱某。

朱老汉因多年前户口迁移的事情对公安机关的处理结果不满而上访15年,每次上访都带着一面铜锣,说一句,敲一下。我听他边说边敲,不时地给他端茶送水,还把记录情况拿给他看。后来我了解到,朱老汉的合理诉求早已解决,已签订停访息诉协议,但他仍每周到省公安厅上访。

记者:该怎么劝呢?好像有点让人束手无策。

黄伟:我还是决定用最笨的方法。其实,对他每次要说的问题,我都可以背下来了。每次他来,我都笑脸相迎,耐心听他把话说完,渐渐地,老汉的骂声和敲锣次数越来越少。2012年5月之后,他再没上过访。我主动打电话问候他,他说再也不来烦我了。

记者:他被你的真诚打动了吧?

黄伟:可能吧。每次他来我都提醒自己,要听他把话说完,要笑脸相迎,我们的工作就是要帮老百姓解忧,不能激化矛盾。上访者心中有怨气,我们说出的话要让他们听着舒服。

要让负气而来的群众消气而去

“切忌对立争吵、妄下结论、激化矛盾。”

【画外音】一些在信访岗位轮岗的民警告诉记者,原来他们一直以为信访岗位是个闲职,可来了之后才切身体会到这份工作的艰辛,每一天都像是在迎接考验,往往是一波接着一波的“疲劳轰炸”,还得始终恪守为民服务的职责,热情接待每一位上访者。没有“修炼”到位的,还真是难以招架。他们由衷地佩服那些在信访岗位上常年坚守的战友。

记者:有没有得心应手的工作“妙招”?

唐红涛:“妙招”谈不上,干的时间久了,总结出一些心得。我的体会是在接待群众时应注意“三个忌讳”:一是要心平气和,切忌对立争吵;二是要辨明真伪,切忌妄下结论;三是要言行规范,切忌激化矛盾。

我还一直坚持用“两个设定”原则处理每一起信访问题:群众诉求作“有理设定”,信访问题作“有解设定”。

记者:这表明了一种积极的态度和立场,上访群众应该很认同吧?

唐红涛:来访群众大都是在觉得没办法的情况下才上访的,而且反映的问题大多数都是有理或是基本有理的。我对自己的要求是,要让负气而来的群众消气而去。我所接待过的群众经常说的一句话就是:有你这样的态度和解释,气就消了一半,有时候就是因为一口气不顺才来上访。

记者:信访民警也是普通人,时间久了,心里会不会产生烦躁和倦怠感,该如何调整自身心态?

黄伟:确实有过,那种感觉是身心俱疲。有时一天下来,回到家后话很少,很多次连夜里做梦都是在接待上访群众。我每天上班都保持着一种习惯,早上早半个小时到岗,处理完一天的工作后,再缓半个小时回家。这样做的目的是调整好自己的心态,不把工作以外的情绪带进来,也不把工作中的情绪带出去。

记者:每天都面对很多棘手的问题,工作能带来快乐么?

黄伟:当然能,经过我们的努力,群众的烦心事、闹心事解决了,在电话那头或是当面笑了的时候,最令人感到快乐。有很多次,群众拿着烟、酒、水果等礼品来到信访接待点送给我们,以表达感谢之情。我对他们说,这些都是我们信访民警应该做的,东西我们肯定不能收,但心意领了,希望他们以后能好好生活,再没烦心事。

记者:对未来工作有什么期待?

唐红涛:随着执法规范化步伐的加快,公安信访工作也朝着规范有序的方向发展,10多年来,我深有体会。我们工作的受重视程度有所提高,还采取轮岗锻炼的形式,给信访队伍注入新的活力和血液,这些都让人感到欣慰。我想,未来的轮岗制度范围能不能扩大?让我们这些从事信访工作多年的同志也到其他窗口岗位上交流学习一下,这样既能够转换一下环境,又能够更深入地了解其他警种的业务。

【结语】

与信访民警聊,最直接的感受是他们往往会把整件事的来龙去脉、所涉及的方方面面一一详述,而这并不是因为他们说话啰嗦、婆婆妈妈,而是多年工作养成的习惯。

热情接待每一位上访者、耐心做法律解释工作、细心观察和体会上访者的言行和感受,这些都是信访民警必须做的。他们日复一日、年复一年,坚守在这个与群众接触最密切的岗位上,时刻把群众冷暖放在心上,尽最大努力化解矛盾,增进了警民之间的交流沟通,赢得了群众的理解信任,促进了社会和谐。

延伸阅读

我国信访制度的发展阶段

第一阶段

新中国成立后,注重倾听民声民愿,把信访工作看成是党和政府加强与人民联系的一种方法,这一时期是信访制度的雏形。

1951年6月,当时的政务院颁布了《关于处理人民来信和接见人民工作的决定》,这也是新中国成立后的第一份关于信访工作的文件。1957年11月,国务院颁布的《国务院关于加强处理人民来信和接待人民来访工作的指示》指出,各级领导要亲自接待、阅批人民来信来访。

第二阶段

1982年2月,第三次全国信访工作会议召开,通过了《党政机关信访工作暂行条例(草案)》和《当前信访工作的形势和今后的任务》,这也标志着我国信访制度逐渐走上了正规化道路,进入了一个新的历史时期。

第三阶段

为了适应新信访形势的需要,更好地保护公民的合法权益,维护信访秩序,1995年10月28日,《信访条例》颁布,这是我国第一部信访行政法规。《信访条例》的出台是对新中国成立以来信访工作经验和做法的一次全面总结和肯定,是国家在信访工作规范化、法制化方面做出的重要努力和尝试。