失职父母应被追责“监护真空”亟待填补

【数字解题】

意外伤害是14岁以下儿童死亡的罪魁祸首

我国每年有超过20万14岁以下儿童因意外伤害死亡

据2012年国民经济和社会发展统计公报发布:我国0至14岁(含不满15周岁)人口22287万人,占总人口的16.5%。

据《中国儿童福利政策报告2011》发布:中国每年有超过20万14岁以下儿童因意外伤害死亡,即每3名死亡儿童中就有一名是因意外伤害致死。0至14岁儿童意外伤害死亡的发生率是美国的2.5倍、韩国的1.5倍。

【记者观察】

“爱的名义”下管教不当屡酿惨剧

法律规定的空白会使一些监护人放任不当手段的使用

在爱的名义下,有的父母一错再错,直到无法挽回。2012年8月,北京大兴区一名12岁的王姓女孩因受父亲打骂跳楼身亡。记者了解到,女孩在学校成绩优秀,爱好书法,获得了四五十张奖状。事后,父亲后悔地说:“骂她的话可能是有点重了,可我也是为她好!”

2012年8月,美国儿科协会发布的有关儿童心理虐待的临床报告指出:虽然未必有瘀伤或骨折,心理虐待可能给孩子带来一生的印记,并导致严重的情绪困扰、发展问题和破坏性行为。显然,王姓父亲的打骂给孩子的心理造成了困扰。在中国人的传统观念中,父母因管教孩子偶尔动粗合情合理,不必承担任何法律责任,因此没人去追究这位父亲应该承担何种责任。

我国未专设虐待儿童罪,但设有虐待罪,对于情节严重的虐待家庭成员行为进行了规制。对于未构成虐待罪的体罚、打骂等不当行为,我国未成年人保护法也有涉及,但并不明确。对于由于父母或者其他监护人的不当行为造成了严重后果的,法律也没有明文规定应受到何种处罚。这一空白会使一些父母或者其他监护人放任自己不良情绪的发泄、不当手段的使用。更何况,自古以来“打是疼、骂是爱”的棍棒式家庭教育就在我国民间深入人心。

在加拿大,如果2至12岁的孩子向老师或他人告发遭到父母体罚,就会立刻有专门部门介入;情节严重的,父母将丧失抚养权。

当前,相当一部分中青年夫妇感到生存压力越来越大,一些为人父母者自身的心理首先出现了危机,这种情况下,适当的法律约束能够起到一定的作用。

家长监护不力应被追究责任

相关法律缺少对责任追究环节的细化规定,监护制度并未得到有效的贯彻执行

有调查显示,意外伤害是14岁以下儿童死亡的罪魁祸首,其中有一半以上是临时监护缺失造成的。2011年震惊全国的“小悦悦事件”给人们敲响了警钟,透过冷漠的路人,值得我们警醒和深思的还有对家庭儿童的监护问题。当2岁的小悦悦先后被两辆车辗轧时,她的父母正忙于店中的生意,连她是什么时候跑出去的都不知道。

忽略孩子的心理感受,是另一种“监护真空”。2011年11月,安徽省阜南二小两名六年级女生小梦和周周,在教室喝下剧毒农药敌敌畏之前,分别在黑板上写下遗言:“如果我死了,就怪数学老师,请警察叔叔将她抓走。”“我好累,她们都不理解我,不想活了。”显然,这起极端事件暴露出家长忽略孩子的心理感受、忽视异常举动,如果父母早发现、早沟通,悲剧完全可以避免。

从立法上来看,尽管我国民法通则设立了监护制度,未成年人保护法也对监护人的职责作了明确规定。但由于缺少对责任追究环节的细化规定,监护制度并未得到有效的贯彻执行。

在欧美等发达国家,未成年人的利益受到社会的极大重视,法律法规所涉及的内容非常细致。比如,在法国,2010年11月1日,一名18个月大的婴儿在玩耍时不慎从8楼坠下生还,其父母因看护不当被警方拘留。在美国密歇根州儿童保护法里对儿童伤害的规定中,除了虐待儿童外,“忽略儿童”亦是重要内容,包括没有给儿童提供足够的食品(儿童食品)、衣物、住房和医疗条件,将儿童放置在可能对他们的健康和福利造成伤害的环境里。在很多国家都设有关于儿童安全座椅的法规,但我国目前还没有相关规定。

【深度思考】

以更细化法律制度挤压“监护真空”

家长不履行或者不正确履行监护职责问题,是中国社会面临的一个非常严峻的问题。减少和杜绝未成年人因意外造成的伤害,需要更加细化的法律制度来挤压“监护真空”。

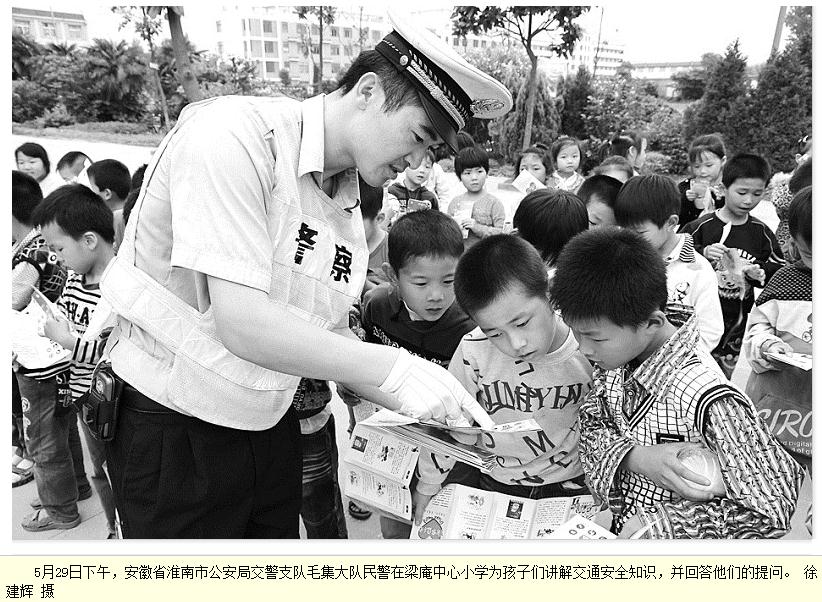

记者电话采访了全球儿童安全组织中国区首席代表崔民彦。她说:“全球儿童安全组织主要关注0至14岁儿童意外伤害的预防,包括预防溺水、道路交通、跌落、烧烫伤和中毒,以及儿童产品安全和运动安全等。中国需要不断地加强全民教育,我们的教育要更注重行为导向。也就是说真正地告诉大众以及孩子,我们怎样做才是安全的,而不是一句口号。”她还谈到,中国的法规在儿童安全方面还需加强,特别是在环境变化的情况下,应有一些更匹配的法规。

显然,仅凭政府职能部门的力量去监督、引导有如杯水车薪,通过政府社会管理创新,依托一些有责任感、有能力的社会团体及公益组织,在法律允许的范畴内鼓励、指导他们开展相关活动,不失为一条新的有效途径。仅在满足中国未成年人保护工作的法律需求方面,2006年5月,全国律师协会未成年人保护专业委员会与北京青少年法律援助与研究中心启动“未成年人保护专职公益律师”项目,先后在16个省级律师协会配备了专职公益律师,专门从事未成年人保护工作,取得可喜成果。(记者 王莉莉)