全面完善审限制度 逐步促进审限规范

|

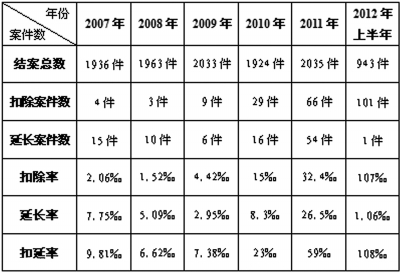

| 图一:宜昌市基层法院刑事一审案件扣除审限与延长审限统计 |

|

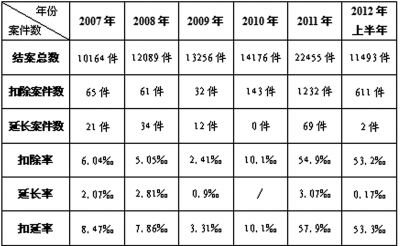

| 图二:宜昌市基层法院民事一审案件扣除审限与延长审限统计 |

延长审限与扣除审限制度的设立,是针对法院审理案件中出现的特殊情况,所规定的关于期限的扣除与延长的特殊制度。这两种制度在运行过程中,出现了诸多的“异化情形”,一定程度上损害了公民的可期待利益,影响了法院的公正形象。进一步规范延长审限、扣除审限制度,对维护司法公正、坚持司法效率具有重要的意义。据此,课题组对宜昌基层法院近五年多以来的各类案件延长审限和扣除审限情况进行数据汇总,分析了存在的问题,并就改进和完善这两种制度提出了对策建议,以期为进一步做好此项工作有所裨益。

一、延长审限和扣除审限的案件基本情况

(一)刑事案件的基本情况

近几年,宜昌市各基层法院办理的刑事一审案件总数保持稳定,未出现明显增长趋势。但刑事一审案件扣除案件数和延长案件数在2011年激增。(见图一)

根据图表一,可以得出如下结论:

1.2007年到2011年,宜昌市各基层人民法院审理的刑事一审案件总数,总体上保持平稳增长,案件总数保持在2000件左右。

2.刑事一审案件扣除审限案件数,呈现上升趋势。从2008年的3件,到2009年的9件,再到2010年的29件,2011年的66件,最后上升到2012年上半年的101件。2010年至2012年上半年间,增势明显。

3.刑事一审案件延长审限案件数,2007年到2010年保持平稳,2011年激增为54件,2011年的增势最为明显。

(二)民事案件的基本情况

2007年至2011年,宜昌市各基层法院办理的民事一审案件总数增长较为明显。民事一审(不含特殊程序案件)延长审限案件数和扣除审限案件数在2011年出现急剧增长。(见图二)

根据图表二,可以得出如下结论:

1.2007年到2010年,宜昌市各基层人民法院审理的民事一审案件总数,保持平稳增长;2010年至2011年,民事一审案件数呈井喷式增长,增至22455件。

2.民事一审案件扣除审限案件数,2007年到2009年呈下降趋势,2009年至2011年增势明显。

二、目前延长审限和扣除审限制度存在的问题

从2011年开始,宜昌市两级法院统一使用南京通达海法院信息管理系统。就在使用通达海系统的这一年,全市基层法院民事一审案件、刑事一审案件的扣延率出现大幅度上升。为何出现此种现象?课题组从刑事、民事一审制度的基本程序规范入手,进行了分析。

(一)刑事案件存在的问题

1.刑事审理期限过短。旧刑事诉讼法规定刑事简易程序审理期限为20天,最迟不超过一个半月。2013年1月1日实行的新刑事诉讼法将期限规定为“两个月以内予以宣判,至迟不得超过三个月”。课题组认为新刑诉法适当延长刑事案件审理期限是合理的。

2.不计入审限的鉴定期限种类过窄。根据旧刑事诉讼法第一百二十二条规定,对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间不计入办案期限。由此可见,除对犯罪嫌疑人、被告人的精神病鉴定时间以外的其他鉴定时间都应当计入办案期限。但是目前的司法实践中,除了精神病鉴定外,还有伤情鉴定、骨龄鉴定、笔迹鉴定、财产核算等各类鉴定或审计,这些时间不能扣除,要计算在办案期限内,以致于大大压缩了正常审理期间,造成法官办案期限的紧张。

3.刑事附带民事诉讼民事部分的处理无扣除审限的规定。对于某些刑事案件,往往涉及到民事赔偿部分的处理问题。民事的调解对于刑事来说,往往是一个相对漫长的过程。在刑事案件规定期限内一并处理民事赔偿部分问题,审限往往不够。因此造成大量刑附民案件进入民事环节再行处理,大大浪费了司法资源,也给当事人造成了不便。

(二)民事案件存在的问题

1.简易转成普通程序相对随意。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》第170条规定:“适用简易程序审理的案件,审理期限不得延长。如果审理中发现‘案情复杂’需要转为普通程序的,可以实行‘简转普’。”对于简易程序转成普通程序,何谓“案情复杂”,无具体规定。在实践中,通行做法是,适用简易程序的案件快到期了,法官为了避免超期,不论案情是否复杂,都将其转化成普通程序。

2.延长次数和延长期限无限制。根据我国民事诉讼法第一百三十五条规定,普通程序需要延长,第一次为院长批准,可以延长六个月;还需延长的,报请上级人民法院批准。对于“还需延长”,具体可以延长多少次,没有次数限制;具体延长多长时间,也无具体规定。以致于在具体操作中,出现案件长期限、甚至是无期限地拖延。

3.延长审限的具体情形不明。民诉法中关于延长期限的具体情形,并没有明确的界定。法院对需要延长审限具有绝对的支配权,只要案件在法定期限内不能审结,都可以将其延长。以致于简单并不复杂的案件,往往造成长期拖沓,不能结案,严重影响了案件的效率。

4.审限扣除权的滥用。审限扣除是将具体情形下的期间,扣除在审理期限之外,避免因为不必要的时间损失,造成案件的超期。在实践操作中,扣除审限权容易被滥用。一方面,可以通过扣除审限达到最佳结案时间。例如在系统里面,简易程序案件的最佳结案时间为一个半月,若一个案件审理了两个月,为达到最佳结案时间,法官可在网上进行扣除审限的操作,将其扣除半个月期限。另一方面,通过扣除审限,避免案件超期。

(三)刑事和民事案件存在的共性问题

1.隐性超审限问题。隐性超审限,是指法官通过滥用审限上的自由裁量权,或者使用弄虚作假的手段,掩饰案件审理超过法定期限的事实,并使之合法化的违法审判现象。隐性超审限的具体形式,主要包括随意变更审理程序、滥用扣除审限、假撤诉、假结案、涂改收案、结案日期几种。

2.倒签审批问题。民事普通程序第一次延长,由本院院长进行审批;刑事案件第一次延长一个月由省高级人民法院批准。有些案件,已过审理期限,为使其“合法化”,不得不补以技术上的处理。明明已经过了审批期限或者审理期限,回过头来补办延长审限、扣除审限相关手续,使整个司法程序看起来合法合理。

3.纸质文档与网络信息平台不一致的问题。为了提高网上信息系统考核分数,在网上虚填数据、根据最佳结案时间调整案件结案日期、根据普通程序与简易程序最佳配比调整审判程序、根据最佳调解率、撤诉率分配案件结案方式等做法,大行其道。过于重视网上信息平台分数排名,以致于忽视案件实际填报,造成纸质文档与网络数据的不统一。

三、完善延长审限和扣除审限制度的具体对策和建议

延长审限和扣除审限制度作为审限制度中的特殊制度,其操作必须符合法律的规定。如前文所述,这两项制度在运行中出现了诸多“异化情形”,一定程度上损害了当事人可期待的审限利益,给司法公正造成了一定的影响。究其产生原因,有主观上意识的淡薄,也有客观上法律制度的缺失,同时审判管理上存在疏漏。针对产生问题的原因,必须从以下几个方面着手,对两种制度加以改进。

(一)强化法官的审限规范意识

思想观念上的转变,是完善和改进民事审限制度的首要前提。“正义被耽搁等于正义被剥夺”,在注重实体公正的同时不能忽视程序公正,在追求案件正义的同时不能无视案件效率。办案法官要增强程序意识和效率意识,从根本上改变以往固守观念,严格遵守审限制度。

(二)完善案件审限的相关立法

民事审限制度与刑事审限制度,在法律规定方面,存在一定的空白,需要进一步加强立法工作。课题组认为应该从以下几个方面加以完善:

1.对民事案件简易转普通的“特殊情形”加以适当规定。对于“特殊情形”,课题组认为可以做如下定义:案情复杂、双方争议较大,在简易期间内不能审结。

2.对民事程序可延长次数加以限定。对于民事简易程序,不可延长审理期限;对于民事普通程序,一般可延长一次,最多不能超过两次,且延长时间不得超过六个月。

3.适当扩大不计入刑事审限的鉴定期限种类。除精神病鉴定不计入审理期间外,伤情鉴定、骨龄鉴定、笔迹鉴定、财产核算等各类与刑事案件密切相关的鉴定或审计,应该排除在审限期间之外。

4.扣除刑事附带民事案件中调解的期限。有必要将附带民事部分的调解时间扣除,但扣除期限最长不能超过三个月。

5.完善国家赔偿制度和相关惩罚机制。由于办案人员滥用扣除审限权和延长审限权,因此给当事人造成人身或者财产损失的,应该纳入国家赔偿的范围。另外,对于有故意或者重大过失的相关责任人员,应当予以一定的行政处分。

(三)加强案件审限的审判管理工作

审判管理工作是一项具体又繁杂的工作,应该交由专门的审判管理办公室进行管理。对于延长审限和扣除审限的审判管理,需要从以下几个方面着手:

1.完善案件审判流程管理,强化干警审限管理意识。着手修订《案件审判流程管理实施办法》,将案件从立案到归档的每个节点予以细化,明确每个环节的流程期限,要求司法鉴定机构和案件相关人员将鉴定、评估、审计等的完成时间信息及时告知审管办,并在流程表上予以反映。

2.建立庭长审判管理考核机制,强化庭长监管意识。将审限跟踪管理纳入庭长考核范围,要求部门建立案件台账,做好日常审限督查。明确未建立当月台账、庭长审限变更审批把关不严、部门出现超审限案件、未督促部门法官及时恢复审限出现隐性超审限案件的,给予考核扣分。

3.建立定期通报制度,加强对案件的监督检查。审管办应当建立案件的登记台账,将案件的申请日期、批准日期、应予恢复日期进行准确登记,并对案件流程信息的填报情况进行检查。对未准确、及时填写的部门和承办人员进行每月通报,并将通报情况纳入院绩效考核范围。

(课题组成员:叶德武 黄家波 黄金波 冯杨勇 郭 娟)