减灾且从识灾起

今年的5月12日是我国第五个“防灾减灾日”,主题是“识别灾害风险,掌握减灾技能”。

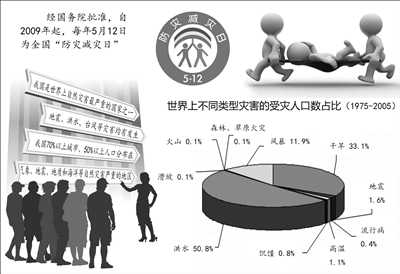

我国是世界上自然灾害最严重的国家之一,地震、洪水、台风等灾害均有发生,灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。我国70%以上城市、50%以上人口分布在气象、地震、地质和海洋等自然灾害严重的地区。据统计,1990年-2008年间,我国平均每年因各类自然灾害造成约3亿人(次)受灾,倒塌房屋约300万间,紧急转移安置人口约900万人,直接经济损失近2000亿元。

如今,在全球气候变化和中国经济社会快速发展的背景下,中国面临的自然灾害形势严峻复杂、灾害风险进一步加剧。自2009年开始举办的一年一度的全国“防灾减灾日”活动,已经成为增强全社会防灾减灾意识、普及防灾减灾知识和避灾自救技能的重要桥梁。

身边救援

才是基础

上个月最受国人关注的灾难,是四川芦山发生的7.0级大地震。虽然此次灾害损失正在核定中,统计结果还未最后公布,但人们可以明显地感觉到,由于国家救援体系应对迅速,民众自救意识明显提高,本次地震的生命财产损失降低了不少。

“国家应急预案发布后,公众意识提高不少,我认为汶川地震后的这5年来,我们的防灾减灾能力进步很大。”中国医学救援协会常务副会长李宗浩接受记者采访时表示,今年防灾减灾日的主题是识别灾害风险、掌握减灾技能,对公众普及这两方面的知识和技能特别重要。“时间就是生命。大灾之后,第一时间拯救我们生命的是身边的救援,是第一目击者。”

李宗浩曾经写过《第一目击者》和《生命在自己手中》等多本科普图书,向公众普及自救、呼救、互救知识。“据统计,唐山大地震生还的人,95%都是自己身边的家人、朋友把他救出来的,这是第一目击者所起的巨大作用。从灾害应急来说,第一目击者的水平、意识、技能是至关重要的。”

洪涝灾害是我国最为常见的一种自然灾害。海军总医院院长钱阳明认为,在突发洪水灾害前,个体防护尤为重要。“触电、雷击以及溺水淹亡等情况,多是准备工作不足,或缺少常识。特别是灾害发生时,专业救援队伍不可能立即赶到,医务人员也不在身边,个人自身防护能力、自身体质及心理应急等情况就非常重要。每个家庭平时都应预备手电筒、救生圈、安全饮用水等,一旦遇到突发自然灾害,可以从容应对。”

中国国际救援队医疗分队长、武警总医院医务部副主任彭碧波也认为,公众才是灾害医学救援的最坚实的基础。“时间和生命有三个数据非常紧密,第一个是4分钟,人如果没有空气4分钟就死亡了。第二个是4天,人如果没有获得水,4天就会死亡。第三是14天,人如果有空气、有水,但是没有食物,一般14天就会死亡。但残酷的现实是,一场巨灾之后,任何国家都没有专业救援队在五分钟之内赶到灾害现场的记录。也就是说巨灾发生之后,拯救我们生命最先依靠的应该是身边的人。”

因此,现代救援医学的培训倡导从家庭做起、从孩子做起、从小学做起,倡导在全社会普及现代救援的医学知识,建立起基于社区的急救医疗网络。

李宗浩还建议用更生动、更多元化的形式来对公众进行相关知识的科普和技能的培训。“我是医生,工作半个世纪了,一直强调要普及基本自救、互救知识。所以我每次出专著,都要配上相关的科普书。”李宗浩最近要出的一本专著是400万字的《中国灾害救援医学》,样书已经印出,他打算为此配上七八本科普小册子和相关影视资料。“比如,可以考虑把相关知识做成动画片,寓教于乐,更利于其普及。”

关爱生命

警钟长鸣

如果说身边人的及时救援是防灾减灾的基础,那么,社会应急体系的高效运转则是防灾减灾的主力。

“愈是现代化的城市,愈是脆弱;愈是现代社区的居民,愈是依赖。”李宗浩这样表述当前我们面临灾害的时代特征。“我现在最担心的是,灾害来了大家都很重视,一过去大家就放松了。警钟长鸣是应该有的,因为任何一个国家、民族的发展历程,都是跟灾害抗争的过程。”

从2003年非典以后,中国就开始部署应急体系建设,编制应对突发事件的应急预案。国家的应急管理开始从零星、分散的管理方式向系统性、综合性方面转变。2006年1月国务院发布了《国家突发公共事件总体应急预案》。截至2010年,全国共制定了国家总体应急预案114项专项预案和部门预案,各级各类应急预案总数达到240多万件。如今,我国的国家应急预案体系基本形成,已形成统一领导、分类协调、属地管理为主的应急管理体制。

应急体系的进步从汶川到芦山的对比中可以鲜明看到:汶川地震期间,灾区恢复通讯用了48小时,芦山地震后灾区28小时恢复通讯;在救援道路开辟方面,2008年打通通往震中汶川的交通线用了3天时间,此次则是震后8小时打通318国道和芦宝线,“地震孤岛”宝兴县开始与外界联通;医疗救援队进入灾区的时间也比汶川地震时快了一倍。在震后第二天的新闻发布会上,四川省政府就宣布整个震区已基本实现救援全覆盖,不再存在乡镇孤岛。

近日,随着汛期的到来,重庆、湖南、贵州等地发生了洪涝灾害和山体滑坡等灾害。无论发生何种灾害,人们关注的焦点都是“人员伤亡”情况,所以医学救援成为综合大救援的核心,在灾害的抢救上占有最重要的地位。

“救援的目的是"挽救生命,减轻伤残",是保护受灾人群生命安全、身体健康。”李宗浩说,“我们应当增强大救援的理念,合理利用医疗资源,同时要重视护士在现代医学救援中的重要地位。”

科学有序

展开救援

与过去相比,我国的应急体系有了很大进步;但与当前自然灾害风险加剧、灾害损失日趋严重的形势相比,我国的应急体系还需进一步提升其效率和科学性。很多科技工作者已经开始这方面的研究。

以堰塞湖的处理为例。汶川地震形成了30多处大型堰塞湖,当时全力以赴、用各种手段进行清除。国家减灾委委员、中国水利水电科学研究院副总工程师程晓陶认为,这些应急做法,有的成功,有的不成功,应该加以分析评估,吸取教训、总结经验。“山区为什么形成峡谷,是因为河道下切,但河道下切对山体的稳定是不利的。”历史上形成的堰塞湖,有些结构稳定的至今仍保留着,形成阶梯深潭结构的河道,阻止了河道下切,并产生了丰富的生态功能。“所以当堰塞湖出现后,特别是有巨大石块的,一定要对其稳定性和影响作出评估,判断哪些堰塞湖要消除,哪些不需要消除。”

李宗浩还建议对防灾减灾工作做一些大型科学研究项目,例如对医疗监护、心理干预、救援人员综合素质等原始资料的收集与分析,这将“有利于各级综合减灾能力的普遍提高,最大限度地减轻自然灾害的损失”。

“不要重复教训,要提升经验。”李宗浩认为现有的救援工作评估体系不够科学,“现在是自己评估自己,又当裁判员又当运动员,本系统评估谁愿意得罪人?所以现在都说好话。每次灾害,应该有第三方机构作公正客观地评估,这样我们的防灾减灾、灾后救援工作才能快速进步”。

李宗浩还建议以国家利益为最高原则,整体规划我国医学救援体系,统一规范医学救援模式。“建议国务院统筹协调有关部门,把我国城乡医疗救援体系的建设和四个应急体系纳入国家统一的救援体系。从国家的整体建设出发,对医学救援体系进行系统的规划。中国的急救体制应当与国际EMS(急救医疗服务)相同步,并根据国情作相应调整。在以警察、消防共同形成保障安全、维持秩序、救护生命的常态体系中,城市社区建立以医学救援为主体的"第三支力量"已是当务之急。还应尽快统一全国紧急呼救号码。这不仅方便民众,更有利于救援资源的整合利用,各类救援机构行动的统一、协调、高效。具体步骤早期可"统一接警、分类处理"。”