食品安全:利剑高悬 “食”恶不赦

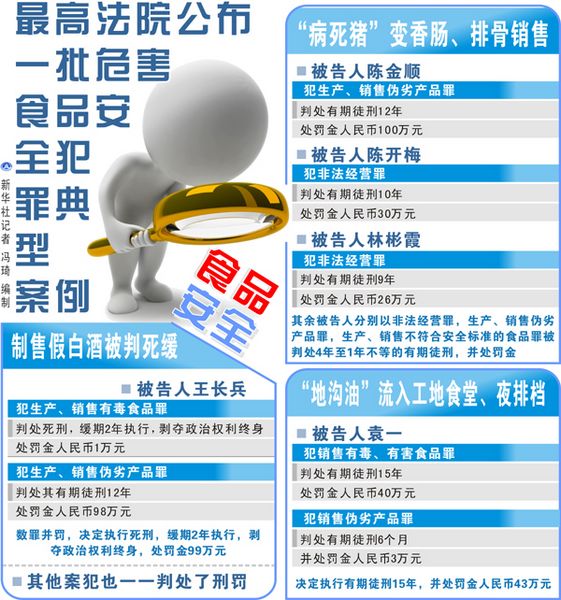

最高法院公布一批危害食品安全犯罪典型案例 新华社记者 冯琦 编制

漫画:望而生畏新华社发 杨树山 作

国务院食品安全委员会办公室相关负责同志就近日发布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》接受了新华网记者专访。专访答问全文如下:

问:近日,最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,从这部《司法解释》中我们看到了国家严惩重处食品安全犯罪的决心,能否请您从行政监管的角度谈一谈《司法解释》出台的必要性?

答:目前,在我国食品安全领域,违法犯罪问题十分突出,给人民群众身体健康带来了极大危害和影响。西方发达国家的食品安全工作,主要是与致病性微生物等有害物质做斗争。我们在与致病性微生物等有害物质做斗争的同时,更要花费极大的精力与违法犯罪分子做斗争。近年来发生的“三聚氰胺婴幼儿乳粉”、“瘦肉精”、“地沟油”等危害较大的食品安全事件,都是由不法分子故意犯罪行为造成的。可以说,故意违法犯罪活动猖獗是当前影响我国食品安全的突出矛盾和主要症结之一。

国家对此高度重视,2010年2月,国务院食品安全委员会成立后,明确提出将“严惩重处”作为食品安全治理常态。坚持重拳出击,保持高压态势,突出打击涉及面广、社会影响大、群众反映强烈以及带有“行业潜规则”性质的食品安全犯罪。2011年至2013年,国务院办公厅连续三年印发食品安全重点工作安排,都将严惩重处作为重点工作进行部署。几年来,大批食品安全违法犯罪分子被绳之以法,大量可能流向餐桌的问题食品被及时查扣、销毁。2012年,公安机关共侦破食品安全犯罪案件9700余起,全国法院系统共审结食品安全犯罪案件1081起,生效判决1505人,有力震慑了违法犯罪分子。

但在严厉打击危害食品安全犯罪的过程中,由于刑法的规定比较原则,执法和司法实践中遇到了适用法律定罪量刑有时难以把握等问题。如,“生产、销售不符合安全标准的食品罪”中“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”这个危险要件难以认定,“严重情节”不好判断等,这些都影响了实际办案工作。因此,亟需制定相关法律适用的司法解释,便于监管执法部门和司法机关在办理此类案件中有所依据。在中央政法委的高度重视和组织协调下,最高人民法院、最高人民检察院会同公安部、国务院食品安全办、农业部、卫生计生委等部门,研究制定了这部司法解释,为打击食品安全犯罪活动提供了一件利器。

问:《司法解释》从哪些方面体现了“严惩重处”?

答:“治乱用重典”,应该说,《司法解释》通篇体现了“严密”和“严厉”的特点,主要体现在以下几个方面。

一是编织全覆盖的严密法网。在品种方面,《司法解释》中所称的“食品”包括了食用农产品,并且对滥用食品添加剂、生产销售不符合标准的食品相关产品等犯罪行为进行了规定;在环节方面,《司法解释》明确将生产、加工、种植、养殖、销售、运输、贮存等食品生产经营的全链条纳入法律规范,弥补了以前没有明确规定的空白地带。

二是对食品安全犯罪竞合从重处罚。鉴于危害食品安全犯罪行为可能同时触犯多个罪名,为进一步加大对此类犯罪的打击力度,《司法解释》第十三条确立了危害食品安全犯罪行为一般应适用危害食品安全犯罪两个基本罪名定罪处罚的原则,构成这两个基本罪名的犯罪,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚;虽不构成这两个基本罪名但同时构成其他犯罪的,应适用刑法有关其他犯罪的规定定罪处罚。

三是严格适用缓刑和免于刑事处罚。《司法解释》第十八条规定,对实施本解释规定之犯罪的犯罪分子,应当依照刑法规定的条件严格适用缓刑、免予刑事处罚。根据犯罪事实、情节和悔罪表现,符合刑法规定的缓刑适用条件适用缓刑的,应当同时宣告禁止令,禁止其在缓刑考验期限内从事食品生产、销售及相关活动。

问:《司法解释》有哪些亮点?解决了哪些突出问题?

答:《司法解释》最突出的亮点就是破解了办理危害食品安全犯罪刑事案件中的法律适用难题,为司法实践提供了比较明确的指引。主要有以下几个方面:

一是解决生产销售不符合安全标准的食品罪中“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”这个危险要件难以认定的问题。《司法解释》第一条采取列举的方式,将实践中具有高度危险的一些典型情形予以类型化,只要具有这些情形之一的,即可认定为足以造成刑法第一百四十三条规定的危险,增强了司法实践的可操作性。

二是解决“有毒、有害的非食品原料”难以认定的问题。根据《刑法》第一百四十四条规定,在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的,或者销售明知掺有有毒、有害非食品原料的食品的,构成生产、销售有毒、有害食品罪。此罪系行为犯,但司法机关在办案中普遍反映“有毒、有害的非食品原料”鉴定存在困难。《司法解释》第二十条明确,法律、法规禁止在食品生产经营活动中添加、使用的物质,国务院有关部门公布的可能违法添加的物质、禁止使用的农药、兽药及其他物质,都应当认定为“有毒、有害的非食品原料”。这就通过列入“黑名单”的办法解决了一案一鉴定的问题,而且“黑名单”可根据需要动态更新。“黑名单”之外的有毒、有害物质,可委托符合条件的检验机构检验,司法机关应当根据检验报告并结合其他相关证据认定。这一规定使大量非法添加的犯罪问题得以严惩,只要有证据证明在生产、加工、种植、养殖、销售、运输、贮存等过程中掺入或使用不允许用的物质,即可认定构成生产、销售有毒、有害食品罪。

三是解决了定罪量刑标准不易把握的难题。《司法解释》第二条至第七条分别明确了“对人体健康造成严重危害”、“其他严重情节”、“后果特别严重”等具体表现情形,便于危害食品安全犯罪定罪量刑的判定。