《精神卫生法》5月1日开始正式实施

据国家卫生和计划生育委员会消息,《精神卫生法》将于2013年5月1日起正式实施,《精神卫生法》的颁布实施填补了中国精神卫生领域的法律空白。

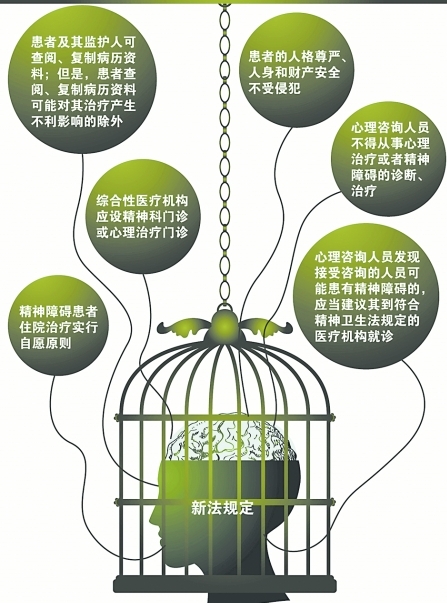

“法律规定,精神障碍的住院治疗实行自愿原则。自愿住院治疗的精神障碍患者可以随时要求出院,医疗机构应当同意;法律同时规定,诊断结论、病情评估表明,就诊者为严重精神障碍患者并已经发生伤害自身、危害他人安全的行为,或者有伤害自身、危害他人安全的危险的,应当对其实施住院治疗。”

与以往相比,《精神卫生法》最明显的变化就是精神障碍患者住院治疗实行自愿原则,非自愿治疗必须具备前提条件,这被视为立法重大突破。医院则表示,该法实施后,医生接诊患者时可能需要更长的沟通时间。

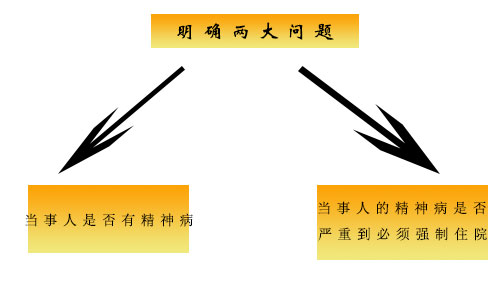

存在危险才可以“非自愿入院”

需要满足两个条件,才可以“非自愿住院”。一是“诊断结论、病情评估表明,就诊者为严重精神障碍患者”;二是“有下列情形之一的,应当对其实施住院治疗:(一)已经发生伤害自身的行为,或者有伤害自身的危险的;(二)已经发生危害他人安全的行为,或者有危害他人安全的危险的。” 只有满足了这两个条件,才能够被非自愿地予以住院。如果不满足这种条件,不管是什么样的精神疾病,都要实行自愿的原则。 【详细】

在2012年《精神卫生法》草案审议期期间,一审稿曾将复诊、鉴定权交由司法鉴定机构,规定严重精神障碍患者或者其负有监护职责的近亲属,如果对医疗机构的复诊结论有异议,那么由依法取得执业资质的精神障碍司法鉴定机构负责鉴定。对于上述规定,全国人大法工委相关负责人介绍,人大教科文卫委员会和部分委员、地方提出,精神障碍鉴定由患者其监护人提出,其性质是医学鉴定,不是司法鉴定。法工委会同教科文卫委员会、国务院法制办、卫生部研究,二审稿做出修订:将原“精神障碍司法鉴定机构”,修改为“精神障碍鉴定机构”,将“司法鉴定人”修改为“鉴定人”,即明确鉴定的性质为医学鉴定,依法取得执业资格的精神障碍鉴定机构,均有鉴定权。

同时,对于精神障碍患者复诊鉴定程序,一审稿曾制定“二次程序”,患者、监护人如对复诊结论有异议,可以要求鉴定;对鉴定结论还有异议,可以要求重新鉴定,并注明“以重新鉴定结论为准”。这一规定固然能体现对精神障碍认定的审慎,但在实际执行中,却可能遭遇困难。有常委会组成人员提出,两次鉴定一般需要60天,时间长、成本高。此外,严重精神障碍患者缺乏自知力,多次复诊、鉴定的程序,既不利于患者本人的诊治,又不利于社会公共安全。精神卫生法修改删去了有关在监护人同意住院治疗的情况下患者可以要求复诊、鉴定的规定和有关重新鉴定的规定。为防止“错判”“误判”。

会不会出现“该收治不收治”的现象

我国精神卫生法对于“非自愿住院”的要求,可能是目前国际上最严格的一种条件,一定要符合有伤害自身或者危害他人安全的行为,或者有这个危险性的严重疾病才能住院。但是在很多欧美国家,非自愿住院的要求没这么高。对于上述情况的患者,虽然不能对其进行“非自愿住院和治疗”,但可以尽可能地建议或者说服他自愿地接受住院和治疗。同时,患者的家属、社区的精神卫生工作者、社区的民警、民政部门的人员等,都应当补充管理精神障碍相关的知识和技能,以免患者因为得不到及时的或者良好的管理,导致肇事、肇祸等事件的发生。

出院也需符合一定的条件

法律对精神障碍患者出院的规定也十分明确。对于自愿住院的患者,可以随时要求出院。这也被视为防止“被精神病”的一个后续关口。对于非自愿住院的患者,出院需达到一定的条件。,对于非自愿住院的患者,法律规定分为两个不同的情况,一种情况是,如果是因为伤害自己了,自伤、自杀的行为,出院是由监护人做决定。对于因为危害他人的行为,而予以非自愿住院的患者,医疗机构应当定期地对他进行评估。什么时候认为他可以出院了,就必须立即通知他的监护人,来替他办理出院手续。

除了明确的自愿诊疗原则,法律在患者的诊疗过程中也注重了对患者合法权益的保护。主要包括四方面内容:

第一,再次诊断和医学鉴定。《精神卫生法》在第32条到35条对这两项制度进行了一个比较完整的规定。如果患者或者其监护人对住院治疗有异议的话,可以申请再次诊断。如果对再次诊断要求住院治疗没有异议的话,就到此为止。如果对再次诊断还有异议的话,可以依法提出由司法鉴定机构来做医学鉴定。

第二,定期评估。收治精神障碍患者的医疗机构,按照法律,应该定期对已经住院治疗的患者进行病情评估。经过检查不再需要住院治疗的,应该及时通知患者以及监护人,及早办理出院手续。

第三,监督管理。县级以上的卫生行政部门对辖区内的医疗机构在收治精神障碍患者这方面,是不是已经依法进行或者有不法的行为,也要进行监督。

第四,司法救济。患者或者监护人认为医疗机构、医务人员或者相关部门,任何其他的人,有违反精神卫生法的规定,有侵害了患者合法权益的情况,可以提出诉讼、维护自己的合法权益。

《精神卫生法》还规定,“本法所称精神障碍患者的监护人,是指依照民法通则的有关规定可以担任监护人的人”,也就是说,《精神卫生法》的监护人并不是经过法院指定的监护人,因此不具备监护人的全部权利,不能随意处分患者的财产,其主要职责是协助严重精神障碍患者就医和治疗。即《精神卫生法》规定的监护人,具有“医疗保护人”色彩。【详细】

监护人不接患者出院或被起诉

针对监护人拒绝为患者办理出院手续,将患者长期遗弃精神病院的现象,在立法过程中,有全国人大常委会委员建议明确监护人未尽法定义务的法律责任,对不及时为病情稳定的患者办理出院手续的,要依法追究法律责任。精神卫生法规定,精神障碍患者的监护人应当履行监护职责,维护精神障碍患者的合法权益。遗弃精神障碍患者,给患者造成人身、财产或者其他损害的,要依法承担赔偿责任。

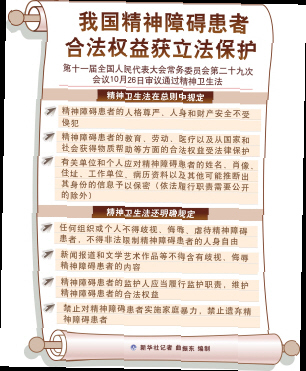

据卫生部的统计资料显示,我国目前有1600万重型精神疾病患者,3000万人受情绪障碍和行为问题困扰。然而,接受治疗的人数却只占全部病人的20%,现实中,对精神障碍患者的歧视,严重阻碍了康复者回归社会的步伐。医生认为,疾病治愈,精神状态正常,就应当享受正常人的待遇,就应该继续为社会做贡献。虽然现在有法律规定不得歧视,但法律落实到生活中还会有一定距离。

《精神卫生法》第五条规定:“全社会应当尊重、理解、关爱精神障碍患者。任何组织或者个人不得歧视、侮辱、虐待精神障碍患者,不得非法限制精神障碍患者的人身自由。新闻报道和文学艺术作品等不得含有歧视、侮辱精神障碍患者的内容。” 【详细】

“心理医生”这一时髦的词语,在日常生活中使用非常宽泛,有的指疏导压力的“心灵鸡汤”提供者,也有的指专业的精神科医生。心理咨询师、心理治疗师和精神科医生往往被混为一谈。

精神卫生法特别区分了心理咨询与心理治疗。其中,心理治疗定义为在医疗机构中实施的专门心理治疗,而心理咨询则是指在医疗机构以外的各种机构、组织、社区中对普通人(而非患者)开展的心理健康促进活动。法律规定,心理咨询人员不得从事心理治疗或者精神障碍的诊断、治疗。心理咨询人员发现接受咨询的人员可能患有精神障碍的,应当建议其到符合法律规定的医疗机构就诊。而心理诊疗活动应当在医疗机构内开展。专门从事心理治疗的人员不得从事精神障碍的诊断,也不得为精神障碍患者开具处方或者提供外科治疗。