完善短信证据制度 提高刑事审判质效

完善短信证据制度 提高刑事审判质效

——天津市第一中级人民法院关于手机短信证据司法应用的调研报告

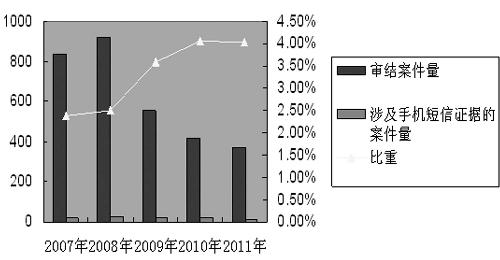

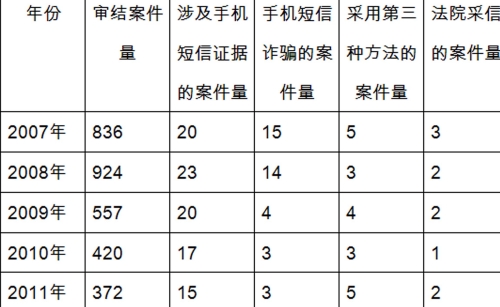

图为2007年至2011年天津一中院刑二庭审结涉及手机短信证据案件量

手机短信作为正在崛起的“第五媒体”的主要表现形式,在司法实践中扮演着越来越重要的角色。在这种形势下,对手机短信证据司法应用规律进行总结就成为一个具有时代性和迫切性的重要课题。天津市第一中级人民法院通过实证研究其刑二庭2007年至2011年审结的3109件案件,总结出手机短信证据司法应用的一些规律,以期能抛砖引玉。

一、刑事审判中手机短信证据司法应用之现状

(一)涉及手机短信证据案件比重有所上升。

涉及手机短信证据案件除在2010年增长较快外,其余年份都在稳步上升(见图一)。不过,涉及手机短信证据案件所占比重最高的年份亦没有超过5%。并且,就我们调研的案件中,涉及手机短信证据的案件总数为95件,所占比重为3.06%。所以从整体上看,侦查机关收集手机短信证据的案件所占比重依然较低。

(二)涉及手机短信证据案件分布类型越来越广。

2009年以前,涉及手机短信证据的案件一般都集中在短信诈骗领域,其余案件中侦查机关很少收集手机短信证据(见附表)。2009年之后,手机短信证据表现形态多种多样:除在短信诈骗案件中有所涉及外,它还在传播淫秽物品罪、强奸罪、诽谤罪、故意伤害罪、盗窃罪、非法拘禁罪中有所涉及;除了共同犯罪人之间通过短信交流外,被害人、证人还通过手机发出求救或者报警短信等。

(三)侦查机关规范收集手机短信证据的比例相对较低。

侦查机关收集手机短信证据的方法大致有三种:一是没有收集短信的原始证据,而是收集了包括短信内容的犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、被害人陈述或者证人证言等;二是通过照相等方式固定短信截图,但未收集手机通讯卡(SIM卡)、内存卡或者存储卡(Micro TF卡)等原始可移动储存介质;三是采用“手机短信截图+原始可移动储存介质”的方式。根据公安部《计算机犯罪现场勘验与电子证据检查规则》(以下简称《电子证据规则》)第13条之规定,只有第三种方式才是规范收集方法。由附表可知,五年之中采用第三种方法收集证据的案件量占比重都不高,最高的年份也没有超过50%。

(四)手机短信证据在刑事案件中采信率较低。

侦查机关收集手机短信证据的案件相对较多,法院采信的比重则很低。在我们所调研的3109件刑事案件中,最终被法院采信的案件只有10件(见附表)。并且,在这10件案件中,手机短信证据绝大多数都被用作辅助证据对案件事实进行佐证,只有在2008年天津市河北区张某传播淫秽物品罪一案中手机短信证据被认定为案件主要证据。

二、刑事审判中手机短信证据司法运用之问题

(一)手机短信在确定主体身份时存在困境。

在社会生活中,人们一般会推定手机号码的拥有者就是短信发送者。但是在刑事诉讼中,证据的证明标准是对所认定事实已排除合理怀疑的程度。所以,简单地推定手机号码拥有者就是短信发送者的论断在刑事诉讼中是被禁止的。法官如果决定要采信手机短信证据时,必须同时找到帮助确定短信主体身份的证据。这对案件压力本来就非常大的法官来说,确实没有动力去对证据作此精细把握。

(二)手机短信证据种类归属依然模糊。

在2010年之前,实务部门对手机短信证据的归属认识非常混乱:有的将其视为书证,例如在2010年天津市北辰区王某盗窃一案中,法官直接在判决书中写道“……手机短信等书证”;有的将其归为视听资料的一种,在判决书中将其与视听资料并列。

手机短信证据种类归属不清在司法实践中可能会导致如下问题:第一,手机短信证据转化的发生。侦查机关为了跳过这一归属障碍,在很多情况下就不会收集手机短信证据,而将其转化为相应的证人证言或者口供等。其弊端在于当被告人翻供或者证人改变证言时,司法机关可能会变得措手不及。第二,即便是采用规范方法收集的手机短信证据,法院在采信上仍然表现得很犹豫。因为对手机短信证据的属性认识还不统一,法官为了避免法律文书的出错风险,在采信证据时仍然非常犹豫。在有些案件中,可能必须采信相关的手机短信证据才能把案件办成“铁案”。所以,法官在采信手机短信证据上的犹豫心态可能会对案件质量造成一定的损害。

(三)手机短信证据的收集、保管程序不规范。

手机短信与物证、书证和视听资料类似,同样适用最佳证据规则。因此,手机短信在作为一项刑事证据收集时,一定要收集其载体,即相关原始的可移动存储介质。在我们调研的案例中,采用规范方式收集的案件所占比例很低,仅为21.05%。另外,侦查机关既可以向短信发送方或接受方收集,也可以向移动通讯运营商收集。相比较而言,通过移动通讯运营商收集的证据更具有客观性,因而这种收集方式理应值得提倡。但是,在我们调研的案件中还没有发现一件案件是侦查机关向运营商收集证据的。

同样,在手机短信证据的保管环节也不规范。手机短信证据跟其他电子数据一样,本质上都是由0和1组成的二进制数据群,都有独一无二的MD5值;电子数据一旦有所改动,MD5值就会随之而变,并会对电子数据造成一定的损害。所以,司法机关只应在必要的时候才能审查短信截图和原始存储媒介之间的对应性,并且在审查时要制作审查笔录,这样可以降低审查行为损害电子证据的可能性。在我们调研的案例中,还没有发现一例案件制作过手机短信证据审查笔录。这种不规范保管程序会提高证据风险,从而会在一定程度上损害案件质量。

(四)手机短信证据的审查评价存在困境。

手机短信证据同其他电子证据一样,具有易剪裁、拼凑、篡改、添加、智能性等特点,所以对其合法性、真实性的审查就给司法机关提出了很大的挑战。2010年“两高三部”联合发布的《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》(简称《死刑案件证据规定》)第29条只规定了司法机关的审查内容,未对瑕疵证据规定程序性制裁措施。“两高三部”同时发布的《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》和新刑诉法也都没有关于手机短信证据非法排除规则的规定。

三、解决手机短信证据司法应用问题之对策

(一)进一步明确手机短信证据的种类归属。

“两证据规则”和新刑诉法已经把电子证据规定为一种证据类型,所以其法律归属问题已经基本得到解决。但是,新刑诉法第四十八条将视听资料跟电子证据共同规定在同一项中,这让人怀疑立法机关的态度是将电子证据与视听资料视为同一类证据。所以,手机短信证据和视听资料之间的关系还没有明确。我们认为,电子证据与视听资料的收集程序、保管方法、审查内容、证据排除规则等都不尽相同,所以应该将其区分开来。建议未来的新刑诉法司法解释明确电子证据和视听资料的关系。

(二)增强手机短信证据收集和保存的规范性。

现在关于电子证据收集方法和保管程序的规范性文件主要是《电子证据规则》。应该说,《电子证据规则》在电子证据的封存方法上规定得已经相对完善了。之所以该规定在手机短信证据上执行不力,一方面是因为其仅是部门规章,法律效力层级较低。另一方面是因为它对电子证据的界定比较模糊,手机短信证据是否适用该规定存在一定争议。为进一步规范手机短信证据的收集方法和保管程序,建议“两高三部”以《电子证据规则》为蓝本,联合制定一个关于电子证据的专项司法解释。

该专项司法解释应该包括以下内容:第一,在对电子证据概念理解上,可以借鉴《死刑案件证据规定》第29条之规定明确罗列出其家族成员。第二,建议对手机短信证据收集和保管方法单独作出规定。这是因为手机短信证据跟电子证据的其他家族成员有很大不同。例如,在我国手机号码基本实现了实名制,而电子邮件、网上聊天记录等其他家族成员近期不可能实现实名制。第三,根据最佳证据规则,侦查机关在收集手机短信证据时应该将原始存储介质一并收集。而且,侦查机关最好要向移动通讯运营商收集。但是,在当前“案多人少”、司法资源紧张的大背景下,建议对手机短信证据实行“繁简分流”的收集方式。具体来说,先规定收集证据的两种方法:通过短信发送方或者接收方“短信截图+原始存储介质”的方式和通过移动通讯运营商的方式。如果手机短信证据对犯罪事实的认定起着关键性、不可代替的作用或者当事人对其真实性存在较大争议,应当采用第二种方法收集,对于其余证据可以采用第一种方法收集。

(三)健全手机短信证据的审查规则。

在关于手机短信证据的真实性审查上,对于有疑问的电子证据,必要时应当对其真伪作出鉴定。侦查机关收集手机短信证据时,既可以向移动通讯运营商提取,也可以向短信的发送方或者接收方提取。前者一般具有较强的客观性,而按照后一种方式提取的证据存在被恶意篡改的可能性。对这类证据,如果当事人对其真实性有异议,法院应当作出仔细审查,在必要时可以委托专门鉴定机构出具鉴定意见。建议电子证据专项解释规定电子证据委托鉴定制度,由此来弥补刑事法官在电子证据领域专业知识缺失带来的弊端。

在手机短信证据合法性审查问题上,建议电子证据专项解释作出如下规定:第一,参照新刑诉法第五十四条第一款的规定,对采用刑讯逼供、暴力、威胁等非法方法收集到的证据排除适用。第二,对瑕疵手机短信证据,法院可以要求侦查机关予以补正。瑕疵手机短信证据主要包括:根据《死刑案件证据规定》第29条的规定,收集方法或者保管程序不合要求的;未严格按照《电子证据规则》的规定取得的;侦查人员采取技术手段秘密获取的等。第三,对限期未能补正的瑕疵手机短信证据规定程序性制裁措施。即,收集手机短信证据不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,司法机关应予排除。至于严重影响司法公正的标准问题,司法实践可以借鉴英美法系证据采信中的利益衡量原则进行判断。

(课题组成员:张立新 路 诚 张春颖 李祖兴 霍立刚)

·江苏:全面践行能动司法 审判质效持续领先

·李宝平:信息化建设提升审判质效

·山东省济南中院:审判质效的“倍增效应”

·江苏沛县法院“四审模式”促刑事审判质效全面提升

·重庆二中院前9月审判质效优良

·青海德令哈市法院加强书记员管理提高审判质效

·青海德令哈市法院加强书记员管理提高审判质效

·海南法院治“庸懒散贪”提审判质效

·天津海事法院探索涉外送达机制提高审判质效

·四川高院“五项工程”提升审判质效

·天津利用互联网提高海事审判质效

·天津利用互联网提高海事审判质效