江苏昆山:在农村城镇化进程中妥善化解纠纷

在农村城镇化进程中妥善化解纠纷

——江苏省昆山市人民法院关于农村房屋拆迁涉诉民事纠纷的调研报告

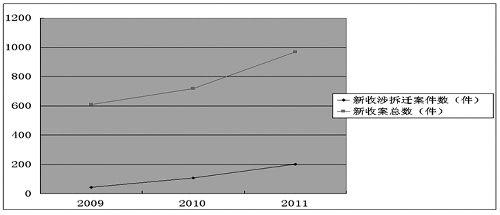

图一:2009-2011年花桥法庭受理的农村房屋拆迁涉诉民事纠纷案件变化趋势。

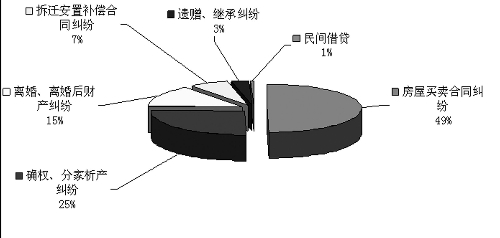

图二:2009-2011年花桥法庭受理的农村房屋拆迁涉诉民事纠纷案件类型。

农村城镇化是当前社会转型的一个显著特征。江苏省昆山市花桥镇被誉为“江苏东大门、上海后花园”,近年来更是成为连接昆山和上海的“商务新城、金融硅谷”。农村城镇化建设在这里开展得如火如荼,拆迁安置房屋已成为农民最重要的不动产,但这些拆迁房屋也引发了诸多纠纷。昆山市人民法院对花桥镇集体土地上房屋拆迁涉诉民事纠纷进行了专题调研,以期能更妥善地处理好房屋拆迁涉诉民事纠纷。

一、农村房屋拆迁涉诉民事纠纷的特点和类型

(一)农村房屋拆迁涉诉民事纠纷的特点

1.案件数量迅速攀升。昆山市人民法院花桥法庭2009年1月至2011年12月审理的农村房屋拆迁涉诉民事纠纷共351件。无论是每年新收案件的绝对数量,还是占新收案件中的比重,都呈现出明显的上升趋势(见图一)。

2.案由覆盖广泛但又相对集中。因拆迁房屋引发的矛盾体现在多类纠纷中,如拆迁安置补偿合同纠纷、离婚纠纷及离婚后财产纠纷、分家析产纠纷及确权纠纷、继承权纠纷及遗赠纠纷、房屋买卖合同纠纷等,而拆迁安置房的买卖合同纠纷占近半数,矛盾较为突出(见图二)。

3.上诉率、发改率“双高”。房屋拆迁涉诉民事纠纷因涉及拆迁政策,不确定因素较多,风险较大,而且纠纷大都发生在亲戚、朋友之间,所以调解的可能性和可行性较大。但如果调解不成,法院判决后,则上诉率和发改率也相对较高。

(二)案件类型

1.拆迁安置补偿合同纠纷。当事人之间虽达成了拆迁安置补偿协议,但在履行协议时却产生分歧,导致纠纷发生。不履行拆迁安置补偿协议分两类:一是政府拆迁部门起诉被拆迁人履行迁让房屋、补交结算差价款的义务;二是签订拆迁安置补偿协议时,作为被拆迁人的一户中遗漏了其他产权人,该遗漏的产权人不认可之前拆迁协议的内容,并要求重新签订拆迁安置补偿协议。

2.分家析产纠纷、确权纠纷、离婚后财产纠纷、继承权纠纷、遗嘱遗赠纠纷。原先的一户一宅转换成数套可分割的安置房时,分家析产、房屋确权、离婚及离婚后财产纠纷大量爆发。分割拆迁安置房等财产时,一户之内家庭成员中由谁获得拆迁安置房、由谁获得货币作价补贴、谁拿拆迁安置房的大套、由谁补交房屋差价款等问题,都容易产生纠纷。被拆迁户有家庭成员去世时,还涉及遗产继承权纠纷、遗嘱遗赠纠纷。

3.拆迁安置房屋买卖合同纠纷。因花桥毗邻上海,上海的地铁11号线即将开通至花桥等原因,在花桥及周边地区形成了一个较大的拆迁安置房买卖市场。拆迁安置房进入流通领域,由于产权不明、房产市场价格波动、中介操作不规范等因素,拆迁安置房买卖合同纠纷频发。

4.民间借贷纠纷。无论是房屋拆迁补偿款,还是安置房的出售房款都是拆迁户手中一笔不小的可用资金。这些资金被用来出借以赚取高额利息或被用于赌博,都容易引发民间借贷纠纷。而此类民间借贷,借款人与出借人之间除了签订借款协议(借条)外,还会签署一份房屋买卖合同,并约定如果到期不还则借款就变成购房款,借款人直接将自己的拆迁安置房屋交付给出借人,以此还款。

二、农村房屋拆迁涉诉民事纠纷的审、执及其他难点

(一)审理中的困难和问题

1.送达难。房屋拆迁后农民离开了原来的住址,但并未及时办理住址变更登记。原告在立案时提供的身份证或是户籍登记资料也未及时更新,造成法院送达困难。即便法官通过走访社区、街道、派出所最终完成了送达,也会造成审理天数的延长和司法资源的浪费。

2.事实难以查清,审理时间偏长,各类案件审理难点不同。法庭受理的传统类型的民事纠纷因掺杂了拆迁因素后,案情变得相对复杂,容易出现遗漏当事人等情况。因拆迁引发的纠纷形式多样且与拆迁政策联系紧密,新类型、新情况颇多、影响面广,造成法院审理期限和案件事实查明之间的矛盾。具体的各类案件又面临不同的审理难题:(1)农村房屋拆迁安置补偿合同纠纷中,一方民事主体是政府拆迁部门,另一方民事主体是被拆迁户的家庭成员。根据我国农村地区的习惯,往往是户内的一位男性家庭成员(户主)代表所有家庭成员签订拆迁协议,政府拆迁部门的档案中通常没有其他家庭成员的书面授权手续。当被拆迁户的家庭成员之间遇到离婚、继承、分家析产等情况或者家庭成员中的产权人之间发生矛盾时,其他未签字的家庭成员往往会以无权代理、不知晓拆迁安置补偿协议的具体内容为由否定拆迁协议的效力,向法院提起诉讼。(2)涉拆迁安置房的确权、离婚财产分割、分家析产案件都发生在亲属之间,但却是事实最难查清,当事人情绪最为激烈,最不容易审理的案件。根据农村的生活习惯,往往几代家庭成员生活在一户内,由于农村房屋登记制度不完善,村镇房屋登记簿上载明的产权人不一定是真正的产权人。而当事人对上述情况提供的证据往往是片面、不完整的。法院调查取证、调解说理的工作量很大。(3)农村拆迁房屋买卖合同纠纷是最容易“跟风”的案件,处理不当则可能使社会的诚信体系受到冲击,使淳朴、善良的民风遭到破坏。因拆迁安置房初始产权证的办理程序复杂、时间较长及中介处理不规范等因素,拆迁安置房买卖合同或是遗漏了卖方其他产权人的签字,或是对所售房屋约定不明确,法院判决确认房屋买卖合同有效或判令卖方履行过户义务有一定的难度。为了保护真实的交易状态,确保双方当事人的利益,法院往往会选择调解结案。比如买方要求卖方履行过户义务时,卖方会提出涨价,法院一旦调解确认买方给付卖方一定数额的金钱,卖方配合买方过户,则无疑起到一种引导作用,有类似情形的村民会纷纷效仿,全然不顾诚实信用原则,大量的同类纠纷则纷至沓来,占用和浪费了司法资源,同时也破坏了社会的诚信体系。

(二)执行中的问题及其他

1.执行难度大,易造成司法权威受损。房屋拆迁涉诉民事纠纷判决后涉及房屋迁让和强制过户等问题,执行难度较大,执行效果不甚理想。如拆迁安置房买卖合同纠纷中判令房屋过户的判决,不像普通房屋的过户到房产交易部门办理手续即可,而是需要动迁部门先将动迁房屋进行初始登记,初始登记又依赖于被拆迁人提供很多原始登记资料。被拆迁人(卖方)毁约作为被告时,怠于提供初始登记资料,不愿进行初始登记,致使法院难以执行。执行中遇到的诸多困难导致执行时间较长,会削弱人民法院的司法权威和人民群众对法院、法官的心理认同度。

2.其他特殊情况。政府拆迁为了体现人文关怀,有很多优惠政策。如花桥的拆迁政策中规定:夫妻离婚后,没有分得拆迁安置房的一方可以享受一套平价的安置房。如此,假离婚的现象就时有出现。拆迁部门为了规避风险,会要求其提供法院的裁判文书。当事人就“手拉手”到法院进行调解,要求法院进行确认,法院难以逐个进行甄别。

三、妥善处理农村房屋拆迁涉诉民事纠纷的建议

(一)区别认定农村房屋拆迁安置补偿协议中代理行为的效力。拆迁补偿协议中未签字确认的产权人不认可、不追认拆迁安置补偿协议的,法院应当仔细审查,区别认定:(1)若在协议上签字的产权人的意思表示构成对该遗漏产权人的夫妻表见代理,则该遗漏的产权人应当受拆迁安置补偿协议约束,该遗漏的产权人可以向签字的产权人提起析产或者侵权之诉。(2)若在协议上签字的产权人的意思表示既不构成对该遗漏产权人的夫妻表见代理也不构成一般表见代理,则该遗漏的产权人不受拆迁安置补偿协议约束,应当可以要求撤销原拆迁安置补偿协议,重新与拆迁部门签订拆迁安置补偿协议。

(二)审慎界定农村房屋所有权、宅基地使用权归属。(1)农村房屋及建筑物的产权界定。在确权、析产、离婚财产分割等纠纷中,法院应当以登记的产权人为基础,查证房屋及建筑物形成的时间点,相关产权人对房屋及建筑物的出资、出力情况,建房时有无其他约定、相关家庭成员在建房时的年龄及参加工作时间、收入等情况后综合予以认定。(2)农村宅基地使用权的界定。有两种不同的观点,观点一:农村一户内的家庭成员共同平均享有宅基地使用权;观点二:申请宅基地建造房屋的申请人共同享有宅基地使用权。比较而言第一种观点更为合情合理,因为宅基地使用权虽然是一种用益物权,在广义上属于财产范围,但是根据我国法律规定,宅基地使用权与集体经济组织成员资格密切相关,只要是集体组织成员就平等享有保障住房等基本生存权利。申请宅基地建造房屋后,该一户内的家庭成员可能发生变化,如原来家庭成员死亡,新的家庭成员加入,去世的家庭成员丧失集体经济组织成员身份,自然丧失宅基地使用权,由该户内剩余的家庭成员共同享有宅基地使用权。宅基地上的房屋等建筑物是一般财产,可以通过遗嘱继承、遗赠或者法定继承转移给他人。2007年12月17日上海市高级人民法院(沪高法民一【2007】24号)《关于审理宅基地房屋纠纷若干问题的意见》对宅基地使用权的权属以及宅基地使用权补偿款归属的相关规定很有借鉴意义。

(三)妥善处理拆迁安置房屋买卖合同纠纷。(1)对房屋买受人要求出卖人履行交付房屋和过户义务的,法院首先应当对房屋买卖合同的效力进行认定。由于拆迁安置房屋的特殊性,“一房数卖”情况更为多发,此时应结合房屋买卖合同的签订时间、房屋的实际占有、使用情况、买受人无有过错等因素来综合认定。(2)对享有房屋产权的第三人请求撤销买受人与出卖人签订的房屋买卖合同或确认买受人与出卖人签订的房屋买卖合同无效的纠纷,审判实践中对合同效力的认定问题存在不同的观点。“合同无效说”认为若买受人无法举证证明出卖人其他家庭成员知晓出售房屋一事,合同是无效的。认定合同无效之后,双方互相返还财产,买受人可以请求出卖人承担缔约过失责任。“合同有效说”则认为基于物权行为与债权行为相区别的原则,合同本质上是当事人之间的合意,主要从其意思表示是否有瑕疵来判断合同的效力,合同一经成立,只要不违反法律的强制性规定和社会公共利益,就可以发生效力。在司法实践中,出卖人出售拆迁安置房屋时的凭证只是拆迁安置单,而拆迁安置单上往往只有出卖人一人的签字,所以买受人无法准确获知房屋的产权情况。且出卖人的家庭成员在很多情况下也是明知房屋出卖事实的。若在房屋涨价后,通过第三人(出卖人的家庭成员)提起的确认无效之诉,出卖人可以极少的代价拿回已经出售的房屋,不利于维护市场诚实守信原则,出卖人作为不守诚信的一方也没有得到相应的民事制裁。(课题组成员:许小澜 徐 琴 李 霆)

·江苏警务督察工作驶入信息高速路

·江苏洪泽检察院:“银发检察室”温暖留守老人

·江苏南京鼓楼检察院:预防职务犯罪人民防线,他们探索在先

·当代保险法的发展与变迁 ——第二届江苏保险法研讨会综述

·江苏南通出台新规推进行政负责人出庭应诉

·江苏仪征:示范警务区社区民警“竞标”产生

·江苏仪征:示范警务区社区民警“竞标”产生

·江苏加快构建公共法律服务体系

·江苏加快构建公共法律服务体系

·江苏将悉数开展党的十八大讨论活动

·江苏阜宁法院打造“防火墙”保护青少年