文化惠民大手笔

从四面八方赶来观看陕西省文联组织的送欢乐下基层活动的老百姓。袁景智摄

国家大剧院的艺术普及活动广受欢迎。

国家博物馆免费开放后排队参观的观众。

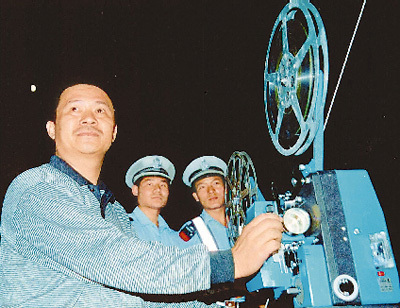

安徽实现了每年千场电影进乡村的目标。

在上海徐汇区的社区文化活动中心,老百姓可自主选择,预订品种丰富的文化大餐;在东莞,一公里之内随处可见的24小时自助图书馆服务机让借书、还书如在ATM机上存取款一样方便;浙江已实现农村数字电影全覆盖,江苏几乎每个县都有一座免费开放的博物馆……

广播电视村村通工程已覆盖全部通电行政村和20户以上自然村,文化信息资源共享工程已建成83万个服务点、覆盖全国90%的行政村,农家书屋已建成50万家、覆盖50%的行政村,乡镇综合文化站建设基本实现乡乡有综合文化站,农村电影放映工程年放映800万场电影,基本实现一村一月放映一场电影的公益服务目标……有电影看,有广播听,有电视看,有报读,有书读,有低价的演出看,有免费的讲座听,这些在过去听起来不可能实现的梦想正在变成现实。

过去的十年,在党中央的领导下,各地各有关部门按照公益性、基本性、均等性和便利性的原则要求,坚持以政府为主导、以公共财政为支撑、以基层特别是农村为重点,大力发展公益性文化事业,文化惠民的力度前所未有。

投入:让群众共享文化改革发展成果

“十一五”期间,国家在贵州省共投入“村村通”建设资金63652万元,贵州省投入36229万元,共计投入建设资金99881万元,这是新中国成立以来国家、贵州省分别对贵州农村广播电视投入最多的一项重大工程。

这些成果离不开政府真金白银的投入。政府在公共文化中的主导地位,让国家的财政支出不断向文化倾斜,投入力度逐年加大,投入结构不断完善。总体上看,这十年,是我国文化设施数量剧增的十年,是城乡居民文化生活日趋丰富的十年,同时也是文化财政支出增长最快的十年。

“十一五”期间,各级财政对文化的投入大幅度增加,从2006年的685亿元增加到2010年的1528亿元,年均增长22.2%。国家发改委累计安排公共文化设施建设资金超过200亿元,其中用于基层文化设施建设的资金是“十五”时期的8倍,是改革开放以来增长速度最快的一个时期。中央财政通过转移支付方式,大力推进重大文化工程项目,支持各地文化建设。“十一五”期间,中央投入39.48亿元用于全国乡镇综合文化站建设;中央和地方共投入82亿元用于广播电视村村通工程建设;投入近23亿元用于农村电影放映工程;投入46.9亿元用于农家书屋工程;投入63亿元用于文化遗产保护,是“十五”时期的近4倍;此外,2008年到2010年,中央财政累计安排52亿元专项资金用于公共文化设施免费开放。

公共投入的增加导致公共文化基础设施建设形成热潮。一批满足公众文化需求的重点文化工程相继列入规划,包括国家大剧院、国家博物馆、国家图书馆的扩建。在各省,包括博物馆、文化中心、图书馆、影剧院在内的标志性文化设施纷纷开工建设。针对地市级公共文化设施的落后状态,由国家发展改革委、文化部和国家文物局共同研究编制了《全国地市级公共文化设施建设规划》,提出全国地市级城市将基本实现市市拥有公共图书馆和文化馆,惠及3亿多城镇。国家将重点支持中西部地区、革命老区无地市级公共文化设施或设施严重不足的地市。公共文化服务的建设正在像建地铁、修大桥一样写入每个城市的规划……

文化部部长蔡武说,满足人民群众精神文化需求既是文化繁荣的出发点,也是落脚点。加强公共文化服务体系建设、让人民群众共享文化改革发展的成果,已经非常明确地成为社会主义文化建设的根本目标与方向。

均衡:让公共文化服务惠及全民

广播电视村村通工程,是农村文化建设的“一号工程”,也是新中国成立以来,全国广电系统实施的投入最多、时间最长、覆盖面最广、受益人数最多的一项系统工程。国家广电总局局长蔡赴朝说,经过十多年的努力,目前完成了已通电行政村和20户以上自然村的村村通建设任务,全国广播电视综合人口覆盖率分别提高到97.06%和97.82%。从2011年开始,又在有线电视未通达的广大农村地区实施直播卫星公共服务工程,推动广播电视覆盖由村村通向户户通转变。这些地区的群众可通过直播卫星接收40余套数字广播电视节目,并可实现打电话、互联网应用等多项功能。2015年将服务扩展到全国有线电视未能通达地区的全部用户。

广电总局的农村电影放映工程最受农村男女老少的喜欢,正是从这个工程开始,农村电影放映瘫痪的格局逐步得到扭转。从最初分散的胶片放映队到统一的数字院线,农村电影进入数字化集约化放映新时代。到2011年底全国已组建农村数字院线246条、放映队4.8万支,农村电影银幕超过5万块。去年全国农村放映电影812万场,观影人次18亿,实现了“一村一月放一场电影”的公益目标。

杨奕宇是江苏启东吕四港念总村的大学生村官。他已经在村里的农家书屋工作三年多了,这间小小的书屋在他的经营下,门庭若市。他根据当地渔民的需求从当当网上购买他们需要的书籍。从2007年3月,新闻出版总署开始实施“农家书屋”工程,在全国各行政村建立农家书屋。每一个农家书屋可供借阅的实用图书不少于1000册,报刊不少于30种,电子音像制品不少于100种,而且要保持一定的更新率。如今,全国已建成农家书屋50万个,覆盖了一半以上的行政村。

信息共享是现代社会的特点。文化部实施的全国文化信息资源共享工程将优秀文化信息资源进行数字化加工和整合,通过共享工程服务网络体系,实现优秀文化信息资源在全国范围内的共建共享。工程自2002年实施,截至2011年底,经费投入总额达66.87亿元,其中,中央财政投入30.64亿元,各地累计投入资金37.12亿元。文化共享工程已初步构建了层次分明、互联互通、多种方式并用的国家、省、市、县、乡镇(街道)、村(社区)等6级数字文化服务网络。截至2011年底,已建成1个国家中心,33个省级分中心(覆盖率达100%),2840个县级支中心(覆盖率达99%),28595个乡镇基层服务点(覆盖率达83%),60.2万个行政村基层服务点(覆盖率达99%),部分省(区、市)村级覆盖范围已经延伸到自然村。

根据国家统计局公布的数据,2010年全国农民工总量达2.42亿,农民工总量约占城镇常住人口总量的1/3。党的十七届六中全会将“尽快把农民工纳入城市公共文化服务体系”写进了全会的《决定》,没有什么比这一点更凸显中国公共文化建设理念的进步。

免费:塑造国民的文化品格

从2003年起,杭州市图书馆就开始实行对所有读者免费开放,包括乞丐和拾荒者。图书馆对这些特殊读者的唯一要求,就是把手洗干净再阅读。这一举措推行以来,引起一些读者的不满。对此,馆长楮树青的回答是:我无权拒绝他们入内读书,但您有权选择离开。

2011年3月2日,中国美术馆正式向社会免费开放。馆长范迪安说,免费开放对于原本就爱看展览的观众或许只是“花钱”与“不要钱”的区别,但对于普通民众,或许就是“从未”与“从此”的区别。

文化应如阳光,平等地照耀在每一个人的身上。在公共文化服务面前,不分年龄、不分性别、不分职业、不分地位……这是崇高的目标,也是基本的要求。如今这一理念随着博物馆、美术馆、图书馆、文化馆的免费开放而深入人心。

从2002年到2005年,国家投资4.8亿元,用于扶持县级文化馆、图书馆的建设;“十一五”期间,为实施乡镇综合文化站建设规划,共投资39.48亿元,用来新建和扩建2.67万个农村乡镇综合文化站;2009年,县级图书馆、文化馆修缮专项资金已达到3.03亿元;2009年到2013年还将安排资金10.59亿元,专门补助中西部地区社区文化设施建设。

截至2011年底,全国共有1804个博物馆、2952个公共图书馆、3285个文化馆、34139个乡镇综合文化站、15个省级美术馆实现了无障碍、零门槛进入,公共空间设施场地全部免费开放,所提供的基本服务项目全部免费。“十二五”期间,国家将进一步研究推进文化宫、青少年宫、儿童活动中心等公益性文化设施免费开放的政策和措施。

十年,弹指一挥间。然而在国家财政的强力支持下,数以十万计的书屋、文化站点、电影放映队出现在广袤的国土上,卫星、互联网等先进技术把偏远地区和祖国的心脏连接起来。文化惠民,悄然改变中国。(记者 杨雪梅)

·中央文明办、文化部部署开展基层文化志愿服务活动

·刘云山:以有力措施推动基层文化繁荣发展

·文化惠民 全国农家书屋工程建设总结大会在天津举行

·深入“文化惠民”创新社会管理