广东中山:外来工积分入户 跨越城乡鸿沟

9月28日早上,付琴带着女儿刘舒回广西娘家“度假”。明年开始,回老家的几率或许会越来越少,因为解决了户籍问题,女儿就要在中山公办学校读书了。

经历了改革开放30多年快速发展的广东,如何科学推进城市化,成为新历史时期下政府宏观决策的一个重要立足点。

2009年12月,中山市开创流动人口积分入户、入学制,于次年将2139个户口、4318个公办学位向该市流动人员开放,推动了全省范围的积分制度确立。据统计,自2010年省出台《关于开展农民工积分制入户城镇工作的指导意见》以来,两年间已有33.8万流动人口获得了广东城市户籍。由此,一场始自珠江西岸的户籍改革,打开了一个全新的城乡统筹维度。

城市化探新路

外延规模化到福利均等化

两年前,同是广西钦州灵山人的谢红芬也是通过中山市流动人员积分制拿到了广东省中山市的户籍身份,成为“中国内地积分入户第一人”。随后两年,全省先后有33.8万流动人口通过这样的路径落户广东。

这始于中山市的一场城乡户籍破壁探索:将知识水平、技能状况、道德意识、公益行动等等量化计分,以积分制作为入户门券,按分数排名获得入户指标。2009年,中山市正式出台《中山市流动人员积分制管理实施细则(试行)》,成为国内第一个探索流动人口积分入户、入学的城市。

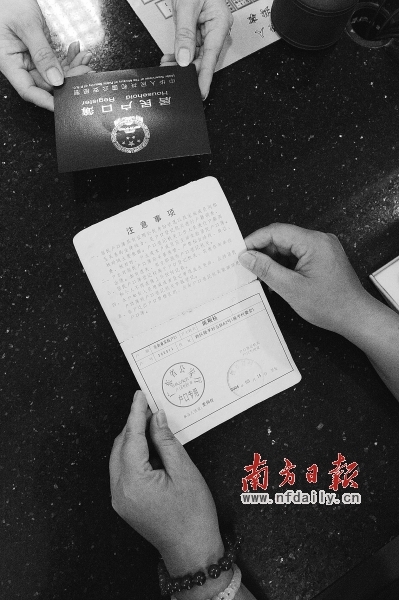

2010年,6457名通过积分制取得中山市户籍与公办学位的外来人员让付琴看到了希望。虽然自己的学历和技能水平不高,但她发现丈夫刘志峰的情况却是乐观的:高中学历20分、专业技术资格中级职称60分,再加上其他社保、房产、计划生育等计分项,已经接近150分的分值了。这个分数,足以让刘志峰拿到中山南区的入户指标,2011年,妻子和女儿的户口也成功随迁。

事实上,早在2007年,中山小榄镇和火炬开发区制定的《外来务工人员子女申请入读公办小学积分表》和《非户籍适龄儿童申请公办学校学位积分表》已经开始了向流动人口开放公共教育资源的探索,在社会引起了强烈反响。

2010年6月,广东省政府出台《关于开展农民工积分制入户城镇工作的指导意见》,将积分制从“中山经验”推向全省。由此,包括广州、深圳、东莞等在内的城市,迅速参与到这场城乡统筹新空间的构建进程中来。

放在国内城市化进程视角,由中山市发起、广东省普及推动的流动人员积分制,实际上打开了城市化的另一个维度:从单纯的城市规模扩张到福利空间的建构与融合。曾创造经济发展奇迹的珠三角,已经转到了另一个社会建设的面向,以先行先试的姿态为全省全国探路。

完善制度设计

被动计分到主动积分

同样于去年申请积分入户的姜达秀却未能成为“幸运儿”。因20分差距,她在2011年的积分入户申请中被激烈的竞争挡在门外。

姜达秀1995年从陕西来到中山港口镇务工,在美容美发店工作的她自认并没有太多的学历与技术优势。虽仅20分之差,但按照2010年的积分制管理细则,似乎已经很难再取得新的积分空间了。

然而,新的政策调整再次让姜达秀看到了希望。2011年11月9日,中山市将消防志愿服务纳入流动人口积分制管理,规定在该市参加消防志愿服务最高可积15分、获县级以上表彰奖励每次可获40分奖励。据中山消防部门的统计,政策实施后短短4个月内,已有近5000名流动人口报名参与消防志愿者。

就是在获悉这个消息之后,姜达秀加入了港口镇消防志愿者服务大队。今年4月,姜达秀还被评为全市消防志愿服务先进个人,获得40分奖励,让她的积分从原来的177.5分提高到了230.8分。最终,姜达秀与港口镇其他155名流动人员一道获得了积分入户资格。

重新划定评分权重、剔除操作性不强计分项目等制度调整同时在进行。另一方面,引导外来工参与社会管理、社会公益的计分项等鼓励外来工树立市民意识的举措,也在逐年增加。不仅如此,一些平行的政策和举措也与积分制一道,为中山市的城乡统筹议题打开了更为纵深的方向。

广东省政府也对积分制细则进行了调整。去年12月,《关于进一步做好农民工积分制入户和融入城镇工作的意见》将积分入户对象由原先的农业户籍务工人员扩大至城镇户籍人员,调整了有关学历和职业资格及缴纳社保年限的分值。分值差距正逐步缩小,普惠程度越来越广。

改革纵深推进

制度破壁到公共服务扩容

毋庸置疑,积分制的设计,始于珠三角城市化进程对于城乡统筹大命题的一次思考和尝试。在户口与社会福利分配捆绑的现有城乡空间中,户籍制度改革的本质是一场公共服务均等化的过程。随着这场制度的纵横面上的不断深入、扩大,必然会将这一户籍改革推向更为本质的问题——也就是公共服务空间扩大化的问题。

事实上,继积分制之后,近一两年来中山在更大范围内对城乡统筹作出探索。从今年7月起,中山正式启动户籍登记管理制度改革,本市户籍人口将统一登记为居民户口,全市约有百万农民年内变居民,逐步统一全市城乡居民福利待遇和基本公共服务。

而当前,如何统筹好本地人和外地人的福利和服务,仍在考验拥有大量外地人口的珠三角城市。正如中山市副市长、公安局局长谭培安所言,如今的城市户籍吸引力正在减弱。如何吸引更多的人才落户城市,需要更大的社会福利空间作为推动。

目前,在中山工作的异地务工人员已实现医疗、计生、社会保险的同城化待遇,“现在主要区别在入学、住房保障两个方面。”谭培安指出。

据悉,下一个制度完善的方向,将体现为向不同的人群设计出不同的公共服务空间,积分制所指向的社会福利也出现细化方向:一方面,积分入户制持续开放,为稳定人才提供最基本的身份认同;另一方面,公办学位等社会资源,将通过加大投入方式持续扩大覆盖面;此外,包括住房保障等基本公共服务,则向更多有需要的流动人口敞开。

中山市委书记薛晓峰表示,中山市积分制管理是社会管理体制改革的全新尝试,制度完善必将经历一个动态过程。他透露,目前中山市政府正在酝酿2013年的“积分制”方案,将探索把住房保障等更多的基本公共服务纳入积分管理范围,并扩大加分平台,让外来人口更好地融入当地,扎根中山。

行走观察

让所有的梦想

都开花

对于一个外来务工人员而言,留在一个城市需要多大的理由和筹码?这个问题,在城市化进程中已分解为耳熟能详的瓶颈:城市户口、公共服务、生活成本、身份认同、文化融合……

对于经历了快速发展的经济大省来说,破解城市二元结构,是一个与城市精神、城市品质同构的大命题,由外来务工人员所参与建构的城市空间,有待进一步厘清新的公共服务平台与社会福利渠道。其中,解决户籍问题带来的公共服务差异化问题,尤被视为冲破城市空间流转的首要难题,如何使在城镇稳就业的打工者共尽快进城安居,成为当前城市化面临的最主要的问题。

省社会科学院研究员、中山市积分制政策“操刀者”郑梓桢坦言,在全国的教育、卫生、劳动就业、社会保障、住房等基本公共服务的供给方式依然存在城乡分割和行政区分割的情况下,地方政府贸然的政策变动往往达不到预期的效果,反而极有可能造成难以克服的矛盾,使户籍改革面临更大的压力和挑战。而中山推行的积分制,则规避了长期以来把户口作为社会福利分配的根据这一逻辑,是务实推进流动人口基本公共服务均等化和市民化的一个方向。这也就是广东省在现有条件下,所操作的合理开放社会公共服务空间、稳定城市结构与发展轨道的新尝试。

让所有的城市梦想都开花。我们需要的“城市化”,不再是过去那种简单的面积扩张,而是要让这个动态更立体、更生动。这就要求在这个动态过程中,社会建设维度更宽广、城市文明更充实、社会福利更有保障,进城的农民有工作、有保障、有身份认同、有文化共融。(记者 罗丽娟 李华炎)

·广东中山三年千人参与火患有奖举报

·广东中山:管理 屡开先河

·广东中山看守所:实时生成安全指数评估风险

·广东中山:狠抓内部监督促规范

·广东中山27万中小学生交出暑假消防作业

·广州中山花苑社区:20年自选"梯长"管理小区

·广州中山花苑社区:20年自选"梯长"管理小区

·广东中山249家消防重点单位签承诺书

·广东中山居民户口簿将以旧换新 不分农业与非农

·位虽平凡却为英雄:追记中山市公安局竹苑派出所原教导员麦振伟

·“三打”惠民生:中山百姓“菜篮子”更放心