上海长宁:用百姓幸福感衡量城区发展

虹桥开发区一景

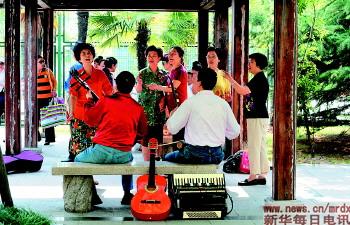

幸福养老在长宁

城市网格化管理中心

长宁区地处上海市中心城区西部,近年来,长宁区主动融入长三角联动发展和上海发展大局,在加快经济发展的同时始终把加强社会建设和社会管理放在突出位置,结合迎办世博、全国文明城区创建和社会管理创新综合试点工作,切实解决好关系群众切身利益的实际问题,扎实推进各项民生实事,使改革发展成果更多地惠及广大群众,让群众在社会管理创新中有感受、得实惠。2011年,长宁区荣膺“全国文明城区”称号。

“云服务”融入百姓生活

近来,越来越多的长宁居民开始拥有一份“居民电子健康档案”。借助日趋发达的云存储技术,居民们的电子诊疗信息(病历)可在区内多家医疗机构共享,省去了去多家医院重复检测的麻烦,还可量身定制健康服务。长宁区积极推动信息技术在城市管理、教育、卫生等民生领域的产业化应用,“十二五”期间将利用“云计算”和物联网等技术构建“平安云”、“教育云”、“健康云”等,为市民带来触手可及的幸福生活。

要让“云计算”化作飘至百姓家门口的“健康云”,就必须注重高新技术产业化,针对具体的民生需求设计专业服务平台。针对“看病难、看病烦”的呼声,长宁在上海率先基本建成了健康档案的数据中心,全面覆盖了居民在区属医疗机构的就诊信息和公共卫生服务信息等,并通过“云计算”的数据交换和共享建设,构建了区域医疗信息整合共享和协同服务平台,实现区域内医疗机构之间业务联动,长宁区也由此在全国率先实现了区域医疗信息整合。在长宁区,基于物联网的家庭健康监测服务体系也已开建。已完成的项目有心电图远程诊断,居民通过便携式心电监护仪,可实时监测心电动态,这些信息通过无线网络发送到远程心电图会诊中心,专业医生就可作出专业诊断。

同时,针对社区安全设计的“平安云”,使部分小区的监控视频将与区公安局联网共享,也将担当守护居民生活的角色。而同样为小区居民所关心的“教育云”将推动全区的“数字教育”建设,优化提升校园网络环境,深化教育信息平台建设。据悉,长宁将建立覆盖全区各幼儿园、中小学校的教学资源共享及管理数据库,为各级学校提供标准、高效、全方位的教学和管理支持。

除了这“三朵云”,还有“商贸云”、“政务云”等更多的“云服务”正直接或间接地融入寻常百姓的生活。到2013年,长宁的居民生活模式将初步形成数字化、网络化、智能化的特征;2015年,长宁也有望建成“智慧产业发达、社会管理睿智、大众生活智能”的智慧城区。

社区重塑提升城区品质

新泾五村,是上世纪80年代的动迁安置房小区,居住的大多是当地的农民和城中心的居民。30年过去,年久失修的小区破破烂烂。2009年,新泾五村的旧小区综合改造成为长宁区为民办实事项目之一。当年春节后第一个工作日,长宁区委书记卞百平一大早就来到五村,亲自主持开工仪式。卞百平说,美好的城市生活,离不开社区重塑。社区重塑就是要让百姓得益、得实惠。一年间,五村26幢居民楼全部进行了整改,居民概括为“穿衣戴帽换胆改水”所有建筑重新粉刷外墙,屋顶平改坡,每幢楼每户人家重新更换了水管,屋顶的水箱升级换代,小区面貌焕然一新。“原来,这里每平方米一万元也没有人来看房,现在有人出价每平方米两万元我们也不卖了。”小区居民这样说。

类似这样的小区不在少数。长宁以“社区重塑”为理念实施老公房、老小区改造,全区累计拆除旧小区约48万平方米,完成23806平方米的成套改造项目,两年中完成345万平方米的旧小区综合整治项目,137万平方米的二次供水改造,使近8万户家庭、24万居民直接受益。

长宁区还积极探索城市管理的长效机制,提出了“大门责制”与“网格化”管理相结合的新模式。“大门责任制”要求每个单位、每家商店扫好“门前雪”,市容环境卫生各自包干,遇到乱设摊、乱停车、违法搭建等管理难题,由街道牵头,组织相关部门协同处置;“网格化”是城区被划分成为若干单元网格,政府部门通过对网格各部件的巡查,主动发现和处置问题。网格化和大门责任制协同处置,做到了“发现问题更及时,处置事件更有力”。

社会管理走向精细化

在长宁区新泾镇社区事务受理服务中心,张先生近日体验了“一口式综合受理”的便捷、高效。只需取一张号,他就直接排到综合受理窗口,一口气搞定三桩事:养老金复审、互助帮困缴费、异地人员领取养老金资格认证。进一扇门,办多件事,新泾镇已基本实现“劳动、民政、医保、计划生育、社保”五大社区政务合并联网,“中心”的各业务受理窗口均实现“一口受理”。新泾镇整合五大社区政务网为民服务,是全国社会管理创新综合试点区长宁探索社会管理创新的一个缩影。

推进社会管理创新,突破点在哪?在长宁区区长李耀新看来,要按照“整合优化”原则,贴近百姓,贴近基层,不断推进功能整合、系统整合、热线整合,力争实现社会综合管理的扁平化。

长宁区建立应急联动中心,整合了区信访办、建交委等近40个职能部门的应急处置职能,并与区应急办、区总值班室、城市网格化管理中心等机构联合办公、资源共享,建立“人员互派、信息互通、职能互补”的联动机制,并将对外开通一条24小时市民专线,实现日常城区综合管理和突发事件应急处置有效衔接。长宁区是“凝聚力工程”发源地,依托“凝聚力工程”学会,凝聚起区域大企业、大所、大院、大学等单位和区属相关职能部门、街镇及群众组织,共同为区域发展出力。目前,“学会”会员单位千余家,基本形成了上下联通、纵横交错的全覆盖工作体系。

借整合之力,社会管理逐渐走向精细化、人性化,切实解百姓忧心之事。为让无保障困难群体看得起病,打破过去保障政策各自为政局面,统筹民政、医保、卫生、慈善等政策资源,建立起基本医疗保险、基本医疗服务、政府医疗救助、社会组织医疗帮扶“四医联动”的医疗救助保障模式。为避免救助帮扶工作的“错”、“重”、“漏”,长宁开展“困难群体关爱行动”,以各街镇为统筹,居民区为单位,在排摸过程中确保“三个不遗漏”,即人户分离不遗漏、支出型困难家庭不遗漏、非户籍人口不遗漏,目前全区已基本实现帮扶全覆盖。

整合之力不仅体现在条块,也落实在街镇基层。居住在长宁区的境外人士多,程桥街道整合各方资源,探索建立“外籍服务管理专门机构、物业、居委会、业委会”多位一体的综合管理模式。江苏路街道在社区中心设的警务室,不仅有派出所的部分职能,还联合起工商、城管、房管等10余个行政部门的执法队伍,组成一个综合团队,使居民遇到矛盾纠纷,不出社区就能解决。